相続の際の戸籍の追跡

遺言書がない相続が発生した場合、相続関係を確定させるために関係するすべての戸籍謄本を取得しなければなりません。

被相続人に存命の配偶者とお子さんがいらっしゃれば、1/2の遺産は配偶者の方に権利がありますが、残りの1/2はお子さんで等分します。お子さんといっても現在の配偶者の方のお子様だけではなく、離婚歴がある場合はその方との間にできたお子さん、また非嫡出子でも認知しているお子さんがあればその方、また離縁されていない養子の方も同権利になります。

相続が発生した時点ですでに亡くなられているお子さんがいらっしゃれば、そのまたお子さん(孫)が代襲相続しますので、その方々の戸籍や住民票が必要になります。戸籍を取得する際に併せて「戸籍の附票」というものも取得し、その方が引っ越された履歴を追い、現在ご存命で相続の権利があることを証明していきます。

さて、相続人が被相続人のご兄弟のみの場合は、難易度が一段上がっていきます。前述の場合同様、ご兄弟に知れていない兄弟が存命か確認していく作業が必要になります。これは被相続人のご両親の出生時に遡った(銀行等によっては出産一定年齢等の場合があります)戸籍謄本を取得し、知れていないご兄弟が存命か確認しなければなりません。

その方を含めたご兄弟が亡くなられていた場合は、同様に代襲相続が発生します。ただしお子さんの相続の場合は、代襲者の死亡による再代襲制度がありますが、兄弟姉妹の場合は再代襲は認められていませんので、それ以下の方は調べる必要はありません。

戸籍取得は場合によっては数10枚に及び、またご兄弟の場合は戸籍を取得し追跡していく権限はありませんので、行政書士にご依頼をいただければと存じます。

Related Posts

今日は法定相続人の相続分について書きます。

相続分とは法定相続人の法定された取り分、請求できる権利のことです。順位は法定相続人の記事で書いた通りで、配偶者と最上位権者が相続します。では順にそれぞれの相続分を見てみましょう。

配偶者は必ず法定相続人となりますが、共同相続人が第何位の者かによって相続分が異なります。

まず法定相続人が第1順位である配偶者と子の場合は、配偶者が全相続分の2分の1を相続し、子が2分の1を相続します。子が複数いる場合は、その人数で2分の1を等分します。その子に代襲者がいる場合は、その子の相続分を代襲者が等分します。配偶者のみの場合は配偶者がすべてを相続し、子のみの場合は子がすべてを相続します。

では共同相続人が第2順位である配偶者と直系尊属の場合はどうでしょうか。この場合は配偶者が全相続分の3分の2を相続し、直系尊属が3分の1を相続します。両親が相続人の場合は等分します。代襲者も子の場合と同様です。配偶者も子およびその代襲者もいない場合には、直系尊属がすべてを相続します。

第3順位である配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が全相続分の4分の3を相続し、兄弟姉妹が残りの4分の1を相続します。代襲者も子の場合と同様ですが、兄弟姉妹には再代襲は認められません。配偶者も、被相続人の子や直系尊属およびそれらの代襲者もいない場合は、兄弟姉妹がすべてを相続します。

以上、民法では法定相続人および法定相続分が規定されています。しかし遺言書のない相続においては、法定相続人については特段問題がありませんが、法定相続分についてはすんなり決着の付く問題ではありません。

相続財産のうち現金預貯金が大半を占めれば良いのですが、不動産が多くを占める場合には単純には割り切れるものではありません。相続人同士の協議で決まれば問題ありませんが、協議が成立するには相続人全員の合意が必要になります。家族内でもめることも、意外に少なくないようです。

協議が成立しない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることになります。そこでも調停が成立しない場合には、今度は家庭裁判所の審査を仰ぐことになってしまいます。

問題が法廷に持ち込まれる前に、第三者を立てて早期の遺産分割協議を行うことも一考かと存じます。遺産分割協議では事前に相続人や相続財産を調査した上で一覧にし、きちんと遺産分割協議案を作成しておかなければ、まとまる話もまとまりません。

相続分については遺留分制度というものもあります。遺留分とは一定の相続人に対して保証された、最低限の相続分の割合のことです。例えば被相続人の遺言書や生前贈与、遺贈等によって特定の相続人の相続分が不当に少なかった場合は、その相続人の生活を脅かすおそれも出てきます。そうならないように、取り分の最低限のラインを決めたものです。

言い換えると、いかに被相続人の意思であっても、一定の割合を侵してまで勝手に財産を処分することを許さない制度ということです。

遺留分を有する者は配偶者、子および直系尊属です。兄弟姉妹は遺留分を有しません。

遺留分算定の基礎となる財産は被相続人が相続開始時に有した財産に贈与した財産を加え、その中から債務の全額を控除して計算します。

遺留分権利者が配偶者や子を含む場合は法定相続分の2分の1が遺留分の割合となります。直系尊属の場合も、配偶者との共同相続である場合には遺留分は2分の1になります。具体的に数字に落とすと、配偶者または子のみの場合はそれぞれ総額1×2分の1=2分の1が保証され、配偶者と直系尊属の場合では配偶者は3分の2×2分の1=3分の1が保証され、直系尊属は3分の1×2分の1=6分の1が保証されます。

配偶者や子を含まない場合、言い換えると相続人が直系尊属のみの場合は遺留分は3分の1になります。ですので直系尊属のみの場合は、少なくても全相続額の3分の1は保証されるということになります。

遺留分を侵害された場合(相続分が遺留分に満たなかった場合)は、遺留分に満たない金額を、遺留分を侵害している者に請求することができます。これを「遺留分減殺請求権」といいます。

「遺留分減殺請求」は裁判所への請求を行わなくてもすることができ、相手方に対する意思表示をすることによって請求することができます(後々のトラブルを回避するためには、口頭ではなく内容証明を送付しておきましょう)。いったん減殺の意思表示がなされると、法律上当然にその所有権が相続権利者に復帰するので、その物が受遺者や遺贈者に引渡されていても、所有権に基づいて返還を請求することができます。

http://yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry52.html

READ MORE

今日は権利能力・意思能力・行為能力というものについて書いてみます。

まず権利能力とはどういうものでしょうか。権利能力とは、権利や義務の主体となりうる地位や資格のことであり、自然人である人間はもちろんのこと、法人も含む概念です。生まれた時に取得し、死亡した時に失います。相続の記事でも触れましたが、胎児については権利能力は認められませんが、相続や遺贈を受ける権利、また不法行為による損害賠償権は例外として、生きて生まれた場合にさかのぼって認められることになります。

次の意志能力とは、自分の行為の結果を理解(弁識)できるだけの精神能力のことをいい、一般的には10才程度の者であれば有するとされています。よく犯罪などで鑑定が行われますが、通常は意思能力を有するものであっても、泥酔している場合などは意思能力を有していないとされます。

意思能力は私的自治の前提となりますので、意思無能力者の行為はすべて無効となります。

行為能力とは、単独で有効な法律行為を出来る能力のことです。これは法律でその地位や資格が定められており、法律によって行為能力が制限されている者を制限行為能力者といいます。それらの人たちの行動を抑制するという趣旨ではなく、物事を単独で行ってしまった場合にその結果から守るという趣旨で、民法に明記されています。

制限行為能力者は未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4つが定められています。未成年を除く3者については、保護の必要性が大きい順に並べましたが、それらについて順に見てみましょう。

まず未成年者ですが、定義としては、20歳に満たない者を未成年者といいます。20歳になると成年となります。しかし婚姻をすれば成年擬制という制度によって、成年とみなされます。これは離婚してもその後も有効になります。成年擬制は法律のいろいろな場面で出てきますので、覚えておいたほうがよいです。

例えば養子をするのは成年でないとできませんが、成年擬制の場合はできます。また商法においても未成年は登録をしないと営業ができませんが、これも必要なくなります。

未成年者が契約等の法律行為を行う場合には、親権者などの法定代理人の同意が必要になります。そしてこの規定に反して行った行為については、本人または法定代理人が取り消すことができます。

例外としてはむつかしい表現になりますが、「単に利益を得、義務を免れる法律行為」は単独でできます。贈与を受けたり債務を免除されたりがこれに当たります。成年になると様々な権利義務が発生しますが、成年擬制の場合にも権利も発生しますが、反面法律で守られる場面も減るということです。権利と義務は表裏一体です。

未成年者の法定代理人(親権者等)の権限としては、代理権、同意権、取消権、追認権があります。法定代理人は未成年が行なった法律行為について、同意をしたり後から認めることによって、行った法律行為を有効なものにすることができます。

次は成年被後見人です。これは精神上の障害によって、「事理弁識(じりべんしき)能力を欠く常況」にあり、他の者の後見が必要な者のことをいいます。事理弁識能力とは物事の結果などについて認識することができ、それに対して有効な判断が出来る能力のことです。常況とはいつでもそういう状態にあるということです。一時的な場合には使われません。成年被後見人は、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者がなることができます。

成年被後見人の行った法律行為は取り消せます。これは成年後見人が同意した行為でも取り消すことができます。裏を返せば、成年後見人には同意権はないということです。ただし日常品の購入など、日常生活に関する行為は取り消せません。成年後見人の権限は、代理権、取消権、追認権です。

次は被保佐人について見てみます。被保佐人は、精神上の障害によって、事理弁識(じりべんしき)能力が「著しく不十分」な者で、家庭裁判所の補佐開始の審判を受けた者をいいます。原則として単独で法律行為を行うことはできますが、不動産などの重要な財産の処分などは保佐人の同意が必要になります。

同意を欠いた場合は取り消すことができます。日常品の取り扱いに関しては取り消せません。保佐人の権限は民法13条1項に書かれている項目(不動産の処分や訴訟行為、相続に関すること等)についての同意権、取消権、追認権、代理権があります。この場合の代理権についてのみ、家庭裁判所の審判を受けるかどうかは本人自身の請求か同意が必要になります。本人が拒否すれば代理権は付与されません。

最後の被補助人とはどのような者でしょうか。これは事理弁識能力が「不十分」であり、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者をいいます。本人自身が審判開始を請求するか、本人以外の者が請求をした場合は、本人の同意が必要になります。前2者と異なり、補助開始の審判をする場合は同時に同意見付与の審判と代理権付与の審判、この一方または両方の審判をしなければなりません。被補助人の権限ですが、代理権付与の審判を受けた特定の行為については代理権をもち、同意権付与の審判を受けた特定の行為については同意権、取消権、追認権をもちます。以上において各後見人はひとりでも複数でも構いません。法人でもなることができます。また必要な場合には後見人を監督する立場の監督人も付けることができます。また後見人は任意に契約する(任意後見人)することもできますが、任意後見の場合は代理権のみが付与され、同意権や取消権は付与することができません。

相続の場面では、共同相続人がいる場合には必ず遺産分割協議が行われます。この協議では相続人全員の参加と合意が必要となります。ですので、相続人の事理弁識能力に問題がある場合は代理人の選任が必須となる場合があります。その者がまだ代理人を有していない場合には、状況をみて家庭裁判所への選任請求をしなければなりません。また相続人に未成年がいる場合には、親との利益相反との関係から特別代理人の選任も請求しなければならないので、注意が必要です。特別代理人についてはあらためて別の記事で書いていきます。

https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry62.html

READ MORE

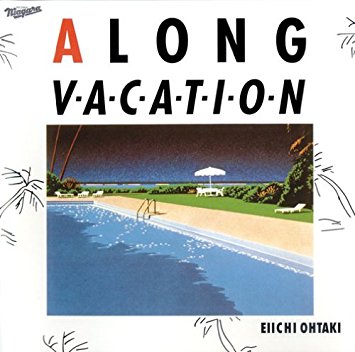

大瀧詠一さんはご存知でしょうか。ええもちろんあの大瀧詠一さんです。ちょっと古い話になるので年齢が分かってしまいますが。

子供の頃三ツ矢サイダーのCMの歌が新鮮でしたが、手塚さとみさんの記憶が強かったんですね。でも調べたら大瀧さんの歌が使われていた年は、風吹ジュンさんと秋吉久美子さんのようですね。どちらもとても可愛くて記憶に残っています。

大瀧詠一さんを本格的に好きになったのはやはり1981年3月21日発売の「A LONG VACATION」からですが、今でもよく聞いています。その時々の思い出もよみがえり、今でも新鮮ですしとても甘酸っぱい(古いですが)アルバムです。

2年前に「DEBUT AGAIN」が発売されたときはアマゾンで予約して買いましたが、この中の「風立ちぬ」も想い出深く、今でもカラオケでは歌います。言うまでもなく松田聖子さんの歌ですが(一番好きな歌です)、「DEBUT AGAIN」の音源は、大瀧さんが一度だけコンサートで歌ったライブでのものですね。YouTubeでは聞いていた幻の音源ですが、1981年12月3日に渋谷公会堂で行われたあの伝説の「ヘッドフォン・コンサート」からのライブ音源です。

実はこのコンサートは見に行きましたので、今でも記憶に残っています。大学1年の暮れでしたか。全体の記憶はあいまいなんですが、この曲のファンだったこともありよく覚えています。かなり照れながらのMCでした。

席はステージをやや右手に見る2階席でした。と、このあといろいろ書こうと思って何気なしに検索したら、私の記憶より詳しく書いてあるブログがありましので、そちらを貼っておきます。

https://blogs.yahoo.co.jp/tsus_h/55958754.html?__ysp=5aSn54Cn6Kmg5LiAIOODmOODg%2BODieODleOCqeODsw%3D%3D

前振りが長くなりましたが、今日は遺言書の「後継ぎ遺贈」について書きます。

後継ぎ遺贈とは、「ある資産をAさんに遺贈するが、Aさんがもし亡くなった場合はAさんの相続人ではなく、第二次的に他のBさんに遺贈させる」というものです。

心情的にも実務的にもありがちだと思いますが、例えば、Aさんは普段からとても親しい間柄だし優秀なので資産を引き継がせたいが、もしもの場合にはその息子には引き継がせず、その資産を活かせる別のBさんに贈りたいという趣旨のものです。

この種の遺言の効力については諸説ありますが、結論からいうとその有効性をめぐって争いになる可能性が高く、できれば避けたほうが良いと思われます。理由として後継ぎ遺贈については、民法には法定相続のような規定がなく、是非の判断はその解釈に委ねられるからです。

どうしてもご自分で筋道を付けておきたい場合には、後継ぎ遺贈によって不確実なものやトラブルの種を残すより、信託等の別の方法を検討されることをアドバイスいたします。

READ MORE

今回は失踪宣告について書いてみます。

失踪は婚姻関係の整理や相続の分野にも関わってくる事柄です。失踪の宣告はその者の行方が不明になった場合に、利害関係人が家庭裁判所に申請することによって行ないます。家族の者でなくても構いません。

失踪宣告の請求はいつでもできますが、失踪宣告がなされた場合は、最後に生存が確認された時点から7年間の期間満了後に死亡したとみなされます。行方不明になってから8年後に請求をした場合は、1年前の期間満了時にさかのぼって死亡したとみなされます。これを普通失踪といいます。

一方飛行機や船の事故などで行方不明になった場合には、その危難が去ってから1年を経たあとに失踪宣告がなされますが、この場合は危難が去った時点にさかのぼって死亡したものとみなされます。これを特別失踪といいます。

しかし失踪宣告されたからといって失踪者本人の権利能力まで否定されるものではなく、本人が生きていた場合は他で法律行為を行うこともできます。その場合には失踪宣告の取り消しが行われますが、死亡時が異なる場合もその日付での宣告は取り消されることとなります。

では取り消しが行われた場合はどのようになるのでしょうか。失踪宣告の取り消しが行われた場合には、宣告によって財産を得た者はその権利を失うこととなり、現存利益の限度で返還義務を負うこととなります。民法では現存利益の限度(範囲)という言葉がよく出てきますが、手元に残ったお金があれば返還するということです。

手元に残ったお金が返還すべき額を下回っていたとしても、その使ったお金が家計費などの自分の利益になるものに使った場合は、その分は補填しなければいけないということです。一方ギャンブルなどで浪費してしまった場合は利益として残っていないのですから、その分は返還する必要はないですというものです。一見理不尽に思えますが、そういう内容です。

宣告によって財産を得た者が、第三者と既に取引を行っていた場合はどのようになるのでしょうか。この場合は、取引の当事者双方が善意であれば取引行為は有効となります。ちなみに善意という言葉が法律用語として使われる場合は、「その事実について知らない」ということを意味し、対義語である悪意は「その事実について知っている」ことを意味します。

夫の失踪宣告後に別の男性と結婚していた場合はどうなるのでしょうか。この場合は、妻と現在の夫の一方または双方が悪意(失踪した夫が生存していることを知っている)であれば、前婚が復活し重婚関係となります。重婚は認められませんので、現在の結婚を生かす場合には前婚の離婚届けを出し、前婚を生かす場合には現在の婚姻を取り消します。妻と現在の夫の双方が善意であれば、前婚は復活しません。

相続で行方不明の方が問題となる場面は、共同相続の場合です。共同相続に際しては、必ず相続人全員参加の遺産分割協議が必要になりますので、行方不明者がいる場合は失踪宣告を請求する必要も出てきます。この場合も協議との兼ね合いで時間的猶予のないこともありますので、実際はまず不在者財産管理人選任を請求することとなります。この請求は、行方不明者が最後にいたであろう場所を管轄する家庭裁判所に行ないます。

不在者財産管理人の立場としては、遺産分割で不在者に不利な配分を求めることもできませんので、実際は法定相続分での決着が多いようです。

https://www.gyosei-suzuki-office.com/category2/entry68.html

READ MORE

今日は贈与というものについて書いていきます。

贈与は遺言相続の場面でも多く出てくる言葉であり、私のホームページでも説明を記載していますが、今回はそのもとになる民法の規定について見ていきます。

「贈与」とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによってその効力が生じるものです。贈与も民法の定める典型契約(贈与契約)になりますが、契約と言っても贈与者が受贈者に無償で財産的利益を与えるという合意のみで成立する契約になります。

これは書面でなく口頭ですることもできますし、契約締結時に目的物を交付する必要もありません。また無償であげるのですから、贈与者はこれに瑕疵があっても担保責任を負うことはありません。最も瑕疵があることを知っていながらこれを受贈者に教えずに贈与した場合には、担保責任を負うことになります。

贈与は書面ですることを要しませんが、書面によらない贈与の場合は各当事者が自由に撤回することができます。書面によらないものならば、それほど重要な契約ではないでしょうということです。裏を返せば贈与も契約であるのだから軽々に口約束にせず、書面によって権利移転の意思を明確にし、トラブルを防止する措置が必要ですよということです。

しかし自由に撤回できると言っても、既に動産の引渡しが完了していたり不動産の引渡しや登記が完了しているといった、履行の完了している部分については撤回することはできません。

これは遺言の記事でも書いていますが、贈与には次の特殊なものもあります。

①負担付き贈与

②死因贈与

③定期贈与

です。

「負担付き贈与」とは、受贈者に贈与の条件として一定の義務を負担させる贈与契約になります。例えば、私が生きているあいだは私の看護をする、ことを条件に贈与を行なう場合などです。贈与者は受贈者の負担の限度において担保責任を負うとされていますので、負担が履行された場合には必ずその贈与が行われることとなります。

「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約になります。似たようなものに「遺贈」がありますが、遺贈は被相続人の一方的な単独の意思表示となりますので、贈与契約とは趣旨が異なります。

しかし性質自体は似ているものになりますので、遺贈に関する規定は準用され、贈与者はいつでも一方的に贈与契約を撤回することができます。対して受贈者はこれを放棄することはできません。

「定期贈与」とは、一定期間ごとに無償で財産を与えるという契約になります。定期贈与は当事者同士の個人間の関係性によるものですので相続はされず、当事者の一方の死亡によって効力が失われることとなります。

https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category2/entry65.html

READ MORE

相続は突然にやってくる場合もあります。相続人の方にとっては亡くなられた方の財産を受けられるものですから、概ねメリットがあるものです。しかし一方では、ご家族や身内の方を失ったという、心身ともに非常に辛い時期になります。

そんな中にあって、相続は嫌でもやってきます。遺言書がなく、相続人が複数おられる場合には、決められた期限内に遺産分割協議というものを開き、相続人全員でそれぞれの相続分を決めなくてはなりません。

財産の多くを現金預金が占めれば良いのですが、不動産が多くを占める場合など、皆さんの不満なく分割するにはやっかいな問題が生じることも多いものです。また財産や相続人を調べ、いくつもの書類を作成する必要もあります。

普段は考えることもない遺言書ですが、そのような際は身にしみてその重要さがわかります。遺言書作成をお悩みの際は是非とも当事務所にご相談下さい。

https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category2/

READ MORE

今日朝の天気予報でGW後半の天気について話していました。1週間前には後半は荒れる見込みだと行っていたので、一安心ですね。土日休みの方は羽を伸ばして、サービス業や小売業の方は書き入れ時。世間全般、天気の効果は大きいですね。

ここのところ天気予報がよく当たるなと感じていますが、1週間程度先の予報では、雨予報が晴れに変わるケースが多いかなとも感じています。天気予報の精度の問題ではなく天候が落ち着いている年ということなんでしょうが、ここ3ヶ月では群馬の雨量も平年を若干下回っていますね。夏も暑いようですし、また館林の話題も多くなるでしょう。

GW後半は実家の静岡に帰ります。昔は子供4人とワイワイ帰っていましたが、世代も引き継がれてしまいましたね。日曜日にお土産のハラダのラスクを買い込んできます。

今日は2月に法制審議会より法務大臣に答申された、相続分野に関する民法改正について書いてみます。

民法については昨年120年ぶりに契約や債権関係の改正法が国会で成立し、2020年4月1日に施行されます。相続分野についてはこれまでも社会情勢の変化に即して改正が行われ、配偶者や非嫡出子の法定相続分の割合等が改められてきましたが、今回改正案のポイントは次のとおりです。

①配偶者の居住権を保護するための方策

②遺産分割に関する見直し等

③遺言制度に関する見直し

④遺留分制度に関する見直し

⑤相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直し

⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

まず配偶者(以下妻とします)の居住権を保護するための方策についてみてみます。

現行法では被相続人の死亡後に被相続人名義の自宅に妻のみが居住していた場合でも、子がいた場合には妻の法定相続分は2分の1であり、仮に現金預金等の相続分が少なかった場合には、2分の1を超えた分の自宅の評価額分を子に渡さなくてはならないケースが出てきます。

妻と子の折り合いが悪かったりして子から請求された場合には、現実に妻が自宅を処分して相当分を子に渡すというケースもあるようです。

例として妻と子がひとりいるケースです。自宅の評価額が2000万円で預貯金が1000万円、相続額の合計が3000万円とします。この場合は妻も子も法定相続分は1500万円となります。預貯金を子がすべて相続しても500万円足りませんので、この場合は残りの500万円を子が妻に主張することができます。妻としてはやむをえず自宅を処分して、その分を子に渡すこととなります。これでは被相続人の死亡により妻が困窮する事態に陥ってしまいます。

今回の改正案では超高齢社会を見据えて、高齢の妻の生活や住居を確保するための内容が盛り込まれています。

まず要項に明記されたのが「配偶者居住権」です。文字通り妻が自宅に住み続けることのできる権利であり、所有権とは異なって売買や譲渡はできません。居住権の評価額は住む期間によって決まり、居住期間は一定期間または亡くなるまでのいずれかの期間で、子との協議で決めます。

前述のケースで妻の居住権の評価額が1000万円だったとしますと、妻は法定相続分1500万円のうち1000万円分の居住権と残り500万円分の預貯金を相続することとなります。子は自宅の評価額2000万円から居住権を引いた1000万円分の所有権と、預貯金500万円を相続することとなります。妻が住んでいるあいだの必要経費は妻が負担しますが、固定資産等の税制についてはまだ決まっていません。

次の遺産分割に関する見直し等についてですが、現行法では妻が自宅等を生前贈与されていたとしても、自宅も遺産分割の対象となってしまいます。ですので前述のケース同様となります。

要綱では結婚から20年以上の夫婦に限り、自宅が遺産分割の対象から除外されることになります。前述のケースでは遺産分割の対象となるのは預貯金1000万円のみとなり、妻と子にそれぞれ2分の1づつが相続されます。これも長年連れ添った妻への配慮であり、高齢で再婚した場合等と区別するものです。期間は延期間であって離婚を挟んでも問題はありませんが、事実婚や同性婚は対象となりません。

3つめは遺言制度に関する見直しです。昨今は自筆証書遺言への関心も高まってきているようですが、現行民法ではすべての文言が自署である必要があります。改正案では自筆証書遺言に関しすべてが自署である必要はなく、財産目録等はパソコン作成のものを添付することでも可能となります。ただし各ページへの署名押印は必要となります。

また自筆証書遺言の保管制度が新たに創設され、遺言者は自筆証書遺言を各地の法務局に保管するよう申請することができ、死亡後は相続人等が保管先法務局に対して遺言書の閲覧請求等をすることができます。その際法務局は、他の相続人等に対しては通知をだすこととなります。

法務局が保管していた自筆証書遺言は検認を要しません。ただ公正証書遺言と異なり、法務局保管の自筆証書遺言が必ずしも最終最新のものではないおそれは残りますので、探索や確認は必要となります。

4つめは遺留分制度に関する見直しです。遺留分減殺請求権の効力については、受遺者等に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになり、権利行使により遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生するという考え方が採用されます。

また遺留分減殺請求の対象となる遺贈・贈与が複数存在する場合については現行法の規定に加えて、減殺の割合についてはこれまで解釈によっていたものが、今回案では明文化されています。遺留分の算定方法については現行法の相続開始の1年前にした贈与に加え、相続人贈与は相続開始前の10年間にされたものが算入対象となります。

5つめは相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直しについてです。これは遺言などで法定相続分を超えて相続した不動産等は、登記をしなければ第三者に権利を主張できないというものです。

最後に相続人以外の者の貢献を考慮するための方策についてです。現行法では寄与分については相続人にのみ認められていましたが、改正案では相続人以外の被相続人の親族が被相続人の介護をしていた場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できる こととなります。

被相続人の親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の血族の配偶者が対象となります。

https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/

READ MORE

今日は公正証書遺言について書いていきます。

まず「公正証書遺言」ます。の作成方法です。最終的には公正証書遺言は「公証役場」で作成することになりそこに向かっての手順ということになります。もちろん行政書士を介せずご自分おひとりで原案を作成することもできます。その場合でも最終的には公証人が関与しますので、法的効果が欠如することはありませんし、内容的な不備も排除されます。保管の問題もクリアされます。

しかし公証人自体は書かれている内容自体に関与するものではありませんので、例えば「財産のすべてを愛人に与える」などという作成できないもの(この場合は公序良俗に反する)以外は作成されます。

また公証人によっては遺留分を考慮しない遺言、例えば長男に財産の3分の2をあげて次男には3分の1、長女には相続しないという内容の遺言書でも作成されてしまう場合があります。ですのでここでも作成にあたっては、行政書士に相談されて作成されることをお勧めします。

今回の記事においては、行政書士に依頼された場合の段取りにしたがって作成方法を書いていきます。

まず相談者様から作成代行の依頼があった場合は、遺言者様から契約書をいただくくとともに、署名捺印の委任状をいただきます。印は実印で捺印していただきます。また併せて印鑑登録証明書もいただきます。

公正証書遺言を作成するためには、相続人を調査し、相続財産を調査します。相続人については大方の場合は配偶者と子供などの知れている相続人になりますが、より確実な遺言書とするために、遺言者の出生から現在までの戸籍謄本および、推定相続人の戸籍謄本を取得して「相続関係説明図」を作成します。

なお公証役場には遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本があれば問題ありませんので、「相続関係説明図」を作成しない場合は、最低限これがあれば足ります。戸籍謄本は行政書士が「職務上請求書」というものを使用して、役所より取得します。

次は「財産目録」を作成します。遺言者から不動産や預貯金、証券類などの財産を申告してもらい作成します。遺留分の計算等でこの時点の財産額を知る必要がありますので、不動産の財産額について確認します。

この時点で「不動産の全部事項証明書」と念のために公図等も取得しておきます。併せて価格は路線価等で再確認します。預貯金については直近の通帳をコピーし、証券類は証書等を確認します。動産類は自動車の車検証の写や貴金属等の鑑定書なども用意します。

この際に忘れてならないのは、負債についてもきちんと確認することです。プラスの財産は遺言書とおりに相続されますが、負債については法定相続分とおりに相続されます。仮にプラスの財産よりマイナスの財産の方が多かった場合は相続放棄になりかねませんので、注意が必要です。以上から「財産目録」を作成します。

これらをもとに遺言書の文案を決めていきます。まず相続人を決め、遺贈等を決めます。それから各相続人の相続分を決めていきます。相続財産の配分については当然遺言者の判断になりますが、遺留分等についても配慮した方がトラブルは回避することができます。

不動産については明確に記載しますが、預貯金については特定の額を記載せず3分の1づつでも良いですし、1000万円を長男に、残りを次男に等の表現でも構いません。財産目録に記載されない細々とした動産等もありますので、遺言者所有のその他すべての財産を長男○○に相続させるの条項も記載します。

あとは墓や仏壇を管理していく「祭祀主催者」や「遺言執行者」等を記載していきます。祭祀主催者の条項を加えた場合は、公証人より別途手数料が加算されますので注意してください。

最後に「付言」を記します。文案が作成できたら依頼者と確認を取り、加筆修正の後文案を合意します。それから行政書士が公証人と文案の打ち合わせを行い、必要書類を提出します。公証人から文案と費用が提出されるので、依頼者と最終確認を行ないます。

合意ができたら公証役場へ出向く日を決め、当日は行政書士と遺言者本人、もうひとりの証人とともに公正証書遺言を作成します。当日は次の段取りで公正証書遺言が作成されていきます。

①公証人が遺言者本人と証人2名(当職ともう1名の証人)の氏名・生年月日・住所・職業を質問し、遺言者と証人が本人確認ができる書類を提示します。

②公証人が遺言者に遺言の内容を確認します。

③公証人が遺言者と証人に、遺言書を配布し口述します。

④遺言者と証人が遺言書の内容を確認し、公正証書遺言に各自が署名捺印をします。この際は遺言者は実印を用意します。証人は認印でも構いません。

⑤公証人が署名捺印をします。

以上で公正証書遺言の完成です。

⑥遺言者が公証役場に手数料を現金で支払います。

⑦公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言執行者に「正本」が、遺言者に「謄本」が渡されます。

「正本」「謄本」の保管には注意が必要ですが、銀行の貸金庫に預けてしまうと開けるには相続人全員の署名捺印が必要になりますので、注意が必要です。

公正証書遺言であってもいつでも撤回をすることができます。

最後に作成する際の言語ですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言は作成する言語は外国語でも構いませんが、公正証書遺言は日本語で作成しなければなりません。

READ MORE

相続分野の改正民法が、本年7月1日に施行となります。

すでに施行された「自筆遺言書の方式緩和」、2020年4月1日施行の「配偶者の居住権を保護するための方策(短期、長期)」、2020年7月10日施行の「自筆証書遺言の保管制度」を除き、2019年7月1日より施行されます。

あと1月ほどとなりましたが、これには「遺留分制度」や「相続人以外の者の貢献」に関する改正が含まれますので、下記リンクより一度ご確認下さい。

https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry69.html

READ MORE

今日は本題の普通方式の遺言について書いていきます。通常作成される遺言のほとんどはこの普通方式になります。

普通方式には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、公正証書遺言は平成29年には110,191件作成されており、年々増加しています。それに対し秘密証書遺言の作成は、わずか130件にとどまります。

一方、自筆証書遺言については裁判所が受理した「検認」数でしか確認することはできませんが(2年以内に法務局による保管制度が開始されます)、その数は16,708件にとどまります。

新規作成された件数と相続が開始した件数とで比較対象が異なりますが、昨今は遺言の役割が理解され始め、手近な自筆証書遺言が作成される機会が相当増加していると思われます。すでに公正証書遺言の作成数を上回っているとさえ言われている中で、自筆証書遺言による方式の不備や内容の偏りや不明確さによるトラブルも危惧されています。

先に触れてしまいましたが、それではそれぞれの種類について、作成方法やメリット・デメリットについて見ていきましょう。

先に書きました、民法に規定される「普通方式」の遺言については、3種類の方式が定められています。各方式、厳密な作成ルールが規定されており、内容に不備があると法的効果が得られないことになります。3種類の方式は、①自筆証書遺言(民法968条)②公正証書遺言(同969条)③秘密証書遺言(同970条)になります。

まず①の自筆証書遺言について見ていきましょう。

「自筆証書遺言」の作成方法は、いたってシンプルです。遺言者本人が、遺言書の全文、日付および氏名を自書し、捺印して作成します。

全文には財産目録などすべてを含みますが、今回の民法改正によって、平成31年1月13日から目録については自書でなくても良いことになりました。財産が多い場合などは書く事が負担であった財産目録は、パソコンなどで作成しても良いことになります。時流に合わせた改正になりました。

ここで言う自書とは文字通り遺言者みずからが自分の手で記述することをいい、口述であったり他人が手を添えることも原則認められていません。

日付については、明確に作成した当日の日付を自書します。西暦であっても元号であっても構いませんが、日付印であったり特定されない日付、例えば9月吉日等の場合は無効となります。判例からは、遺言者自身の70歳の誕生日に書いたとか、11月末日に書いたという記載があれば、それは自書した日を特定できるということになります。

遺言は撤回することも書き直しすることも自由にできます。しかし法的効果を有する遺言が複数見つかった場合は、内容が矛盾する部分については必ず後の遺言が有効になります。ですので、遺言が書かれた日付というものが極めて重要になるのです。

次の氏名については、これも当然自書しなければなりません。しかし氏名は戸籍上の氏名である必要はなく、遺言者が誰であるか疑いのない程度の表示がなされていれば良いこととされ、ペンネーム等の通称でも問題ありません。また氏や名のどちらか一方のみであっても、他人との混同が生じない場合には有効とされます。これらは民法に直接の記載はありませんが、判例から確認されます。厳密な規定と言いながら腑に落ちない部分ではありますが、余計な問題を起こさないように、必ず自分の本名を自書するようにしましょう。

次は押印についてです。印を押す場合には捺印という言葉も使われますが、雑学として、一般的には自分で書いた名前(自書)に印を押す場合は「捺印」、自書以外に印を押す場合は「押印」と言うようです。「押捺」という場合には拇印も含むようです。ここでは名前に印を押す場合ばかりではないので、「押印」という言葉を使います。

押印する印については実印を押すという規定はないため、いわゆる認印や拇印でも良いとされています。しかしトラブルを防ぐ意味からも、実印や銀行印で押印することをお勧めします。

押印する場所も特に決まっていないので、どこに押しても構いませんが、やはり自書した上か横に押すのがセオリーでしょう。どちらにしても遺書本紙に押印することが必要で、封印した封筒のみへの押印は無効になります。

ここでもう一つ問題になることは、遺言が複数に渡った場合の押印は、各紙面に必要かどうかということです。通常契約書などの場合は、例えば1枚目と2枚目のあいだに後から作成された用紙が差し込まれないように、1枚目と2枚目のつなぎ目に「契印」というものを押します。「契印」は1枚目と同じ印を使用します。ここもトラブルがないように、契印を押しておきましょう。

次に訂正があった場合の方法について説明します。「加除訂正」と言いますが、遺言書の加除訂正の要件は、

①遺言者自身によりなされること

②変更の場所を指示して訂正した旨を付記すること

③付記部分に署名すること

④変更箇所に押印すること

です。

余白に文言を後から付け加えた場合もこの方法に則ります。この加除訂正の方式に間違いがあった場合は、その加除訂正自体が無効となりますが、遺言書全体は当然無効にはなりません。加除訂正される前の元の内容が判別できれば元の内容が生きることとなり、判別不能な場合はその部分が一切記載されていないものとして扱われます。

加除訂正は非常に面倒な手続きですし、誤りも発生しやすいものですので、変更等がある場合は新たに書き直された方が良いと考えます。またその際はトラブル防止のために、必ず前の遺言書は破棄しましょう。なお自筆証書遺言は日本語に限られず、外国語で作成することもできます。

READ MORE

コメントはまだありません