7月1日民法一部改正(相続分野)施行

相続分野の改正民法が、本年7月1日に施行となります。

すでに施行された「自筆遺言書の方式緩和」、2020年4月1日施行の「配偶者の居住権を保護するための方策(短期、長期)」、2020年7月10日施行の「自筆証書遺言の保管制度」を除き、2019年7月1日より施行されます。

あと1月ほどとなりましたが、これには「遺留分制度」や「相続人以外の者の貢献」に関する改正が含まれますので、下記リンクより一度ご確認下さい。

https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry69.html

Related Posts

今日は民法における事務管理というものについて書いていきます。

「事務管理」というとピンときませんが、いわゆる人のためにする「おせっかい」のことです。良かれとおせっかいでしたことも、場合によっては費用や損害が発生してしまうこともありますので、民法では「事務管理」という用語で法律効果を与えています。

具体的にはAさんの旅行中に台風でAさん宅の窓が割れてしまった場合に、Bさんが見過ごすことができずに業者に頼んで窓を応急修理した場合などです。

ではあらためて見ていきます。「事務管理」とは、法律上の義務がないのに、他人のためにその事務を行う行為を言います。事務とは行った行為のことです。この行為は契約に基づくものでもありませんし私人間の行為なので、本来法律の立ち入る必要のないことではありますが、おせっかいをした者に一定の法的保護を与えるために設けられた規定になります。

その条項では、義務なく他人の事務の管理を始めた者は、その事務の性質に従い最も本人の利益に適合する方法によってその事務管理をしなければならない、としています。またその者が本人の意思を知っている場合や推し量れる場合は、その意思に従って事務管理をしなければならないとされています。要は一旦事務管理をした場合には、必ず適切な手段をもって対応しなさいということになります。

事務管理の成立要件として、次の4つが挙げられます。

①法律上の義務がないこと

②他人の事務を管理すること

③他人のためにする意思があること

④本人の意志や利益に反することが明らかでないこと

です。

これらの要件が満たされると事務管理の効力が発生しますが、この場合はその違法性や費用の発生などが問題になってきます。

まず違法性についてですが、事務管理については勝手に他人のことについてするものですので、ともすれば権利の侵害にあたる場合も出てきます。しかしこの場合は違法性が排除され、不法行為には当たりません。

事務管理が開始した場合には、管理するものは原則、遅滞なく本人にその旨を通知しなければなりません。次に事務管理について発生した費用が問題になる場合があります。管理する上で必要な費用が発生した場合には、本人に請求することができます。これは単なるかかった費用ということでなく、本人にとって必要な者であれば認められます。

なお事務の管理方法が不適切なために損害が発生した場合については、事務管理の不履行責任を問われる場合があります。事務管理をする者は、一旦管理を始めた場合は本人等が管理できるようになるまで原則、善管注意義務を負うこととなります。この義務に反した場合には損害賠償が発生することもありますが、危急の場合には悪意重過失の場合のみ賠償責任を負うこととなります。

READ MORE

大瀧詠一さんはご存知でしょうか。ええもちろんあの大瀧詠一さんです。ちょっと古い話になるので年齢が分かってしまいますが。

子供の頃三ツ矢サイダーのCMの歌が新鮮でしたが、手塚さとみさんの記憶が強かったんですね。でも調べたら大瀧さんの歌が使われていた年は、風吹ジュンさんと秋吉久美子さんのようですね。どちらもとても可愛くて記憶に残っています。

大瀧詠一さんを本格的に好きになったのはやはり1981年3月21日発売の「A LONG VACATION」からですが、今でもよく聞いています。その時々の思い出もよみがえり、今でも新鮮ですしとても甘酸っぱい(古いですが)アルバムです。

2年前に「DEBUT AGAIN」が発売されたときはアマゾンで予約して買いましたが、この中の「風立ちぬ」も想い出深く、今でもカラオケでは歌います。言うまでもなく松田聖子さんの歌ですが(一番好きな歌です)、「DEBUT AGAIN」の音源は、大瀧さんが一度だけコンサートで歌ったライブでのものですね。YouTubeでは聞いていた幻の音源ですが、1981年12月3日に渋谷公会堂で行われたあの伝説の「ヘッドフォン・コンサート」からのライブ音源です。

実はこのコンサートは見に行きましたので、今でも記憶に残っています。大学1年の暮れでしたか。全体の記憶はあいまいなんですが、この曲のファンだったこともありよく覚えています。かなり照れながらのMCでした。

席はステージをやや右手に見る2階席でした。と、このあといろいろ書こうと思って何気なしに検索したら、私の記憶より詳しく書いてあるブログがありましので、そちらを貼っておきます。

https://blogs.yahoo.co.jp/tsus_h/55958754.html?__ysp=5aSn54Cn6Kmg5LiAIOODmOODg%2BODieODleOCqeODsw%3D%3D

前振りが長くなりましたが、今日は遺言書の「後継ぎ遺贈」について書きます。

後継ぎ遺贈とは、「ある資産をAさんに遺贈するが、Aさんがもし亡くなった場合はAさんの相続人ではなく、第二次的に他のBさんに遺贈させる」というものです。

心情的にも実務的にもありがちだと思いますが、例えば、Aさんは普段からとても親しい間柄だし優秀なので資産を引き継がせたいが、もしもの場合にはその息子には引き継がせず、その資産を活かせる別のBさんに贈りたいという趣旨のものです。

この種の遺言の効力については諸説ありますが、結論からいうとその有効性をめぐって争いになる可能性が高く、できれば避けたほうが良いと思われます。理由として後継ぎ遺贈については、民法には法定相続のような規定がなく、是非の判断はその解釈に委ねられるからです。

どうしてもご自分で筋道を付けておきたい場合には、後継ぎ遺贈によって不確実なものやトラブルの種を残すより、信託等の別の方法を検討されることをアドバイスいたします。

READ MORE

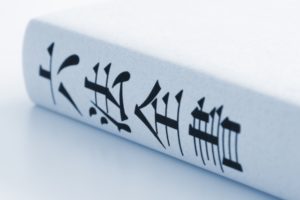

今日は遺言について書いていきます。遺言については以前にも書きましたが、相続遺言に関する民法がこの7月に約40年ぶりに大幅改正されましたので、それも含めて見てみましょう。

遺言を残そうとされる目的の多くは、ご自分の作られた財産をきちんとご自分の手で、ご自分の意思で配分したいというところにあると思います。考えられるきっかけはちょっとしたことからかもしれませんが、その動機の多くは遺されるご家族のことを考え、円満でスムーズに相続を終えてもらいたいという気持ちから発せられるようです。

中には家族親族がいがみあっていたり、複雑な関係性であったり、また相続人がいないなどの理由からトラブル防止のための遺言を書かれる場合もあると思います。また事業承継にあっては、自ら思い描く将来のために、きちんと整理した形で財産を相続させる場合もあろうかと思います。

いずれにせよ遺言を残される以上、法的に効果のある遺言にしなければなりません。では法的に効果のある遺言とはどのようなものでしょうか。

遺言自体はどのような形でも残すことができます。口頭で伝える場合もあれば、録音やビデオで伝える場合もあります。また通常は皆さん考えられるところの書面で残すことが多くなります。しかし法的に効果のある遺言は、きちんと法律に従った形式で、書面として残さなくてはいけないものになります。

きちんとビデオに撮っていても、それがそれぞれの相続人が納得するものであれば問題ありませんが、争いになった場合は法的に根拠がないものとして認められないものになります。

昨日たまたまビデオで「激動の1750日」という映画を見ていて、三代目姐が「先代が言い残した」という一言で後継が決まってしまいました。実際に言い残してはいないので争いになった場合は法的根拠のないものとなりますが、特殊な世界であれ、「故人が言っていた」の一言で相続が決まってしまってはたまりません。そこかしこでトラブルが頻発するでしょう。そんなトラブルを起こさないためにも、法律が遺言の形式を定めています。

ここでの法律は「民法」になります。民法は、私人間の生活関係を規律する「私法」の一般法(国家等の公権力と私人の関係を規律する法である法律を「公法」といい、これには憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法があります)であり、その内容は「財産法」(ここには物件法と債権法があります)と「家族法」に分かれます。

「家族法」には家族や親族の範囲や関係性について規定する「親族法」の部分と、相続や遺言について規定している「相続法」の部分があり、ここで遺言についても明確に規定してます。

では民法に規定する遺言について見ていきましょう。遺言の方式について、民法では「普通方式」と「特別方式」を定めています。我々が一般的に理解している遺言とは普通方式のものになりますが、簡単に特別方式の遺言について見てみます。

「特別方式」の遺言については滅多にお目にはかかれませんし、またそういう立場になっては困るのですが、緊急時に発する遺言になります。ここでは詳細は省きますが、災難がまさに降りかかっている際に発する「危急時遺言」と、世間から隔絶された場所にあるときに発する「隔絶地遺言」があります。

「危急時遺言」には「死亡危急者遺言」と「船舶避難者遺言」がありますが、前者は病気やけが、あるいは災害が差し迫っている際に発っするものであり、後者は船舶が遭難にあっている際に発するものになります。

また「隔絶地遺言」には、「伝染病隔離者遺言」と「在船者遺言」があります。前者は伝染病隔離施設や刑務所服役中などの場合、後者は遭難していない船舶の中で作成されます。

いずれも危難は迫ってはいませんので、本人が書く事になります。以上4種類が特別方式になりますが、それぞれ証人であったり検認であったり、その手続きは詳細に決められています。民法は約120年前に制定されましたので、情報の発達していない時代を背景としています。

READ MORE

しばらく民法について書いていきたいと思います。相続や遺言については民法に規定されています。また私人間の契約関係や家族関係についても民法に規定されていますので、民法を学んでおくことは、相続の際にも役に立ちます。

民法は、私人間の生活関係を規律する私法の一般法であり、財産法と家族法からなります。全体は①総則②物権法③債権法④親族法⑤相続法の5つに分けて整理されています。

財産法である物権については、所有権絶対の原則が支配しています。私人は自己の所有物を自由に支配できるというものです。しかしこれにも唯一、公共の福祉の制約があります。

公共の福祉の制約は民法のみならず、憲法をはじめとしたあらゆる法律のベースにあるものです。その解釈についてはむつかしい争いがあるようですが、要はいくら自分が自由にできるといっても、公共(周りの人々)の権利や迷惑を冒してまでは認められませんよということですね。

自分の家の裏手の道路に障害物を置いて、住民の通行を妨害していたおじさんが捕まりましたが、公共の福祉の制約は知らなかったようですね。また自分の家の木の枝が境界線を道路に思い切りはみ出して、いくら危険であっても、頑として枝を切らないじいさんがいましたね。民法の規定では、近所の人がこの空中に突き出た枝を自ら切ることはできなくて、切ってくれと要請するしかありません。境界線をはみ出した根っこの場合は、住民自ら切ることができますが。行政の怠慢ではありますが、この場合は道路法で対処するか、万が一この枝によって負傷した場合に管理責任を問うて損害賠償を請求するかですかね。

話が脱線しましたが、もうひとつ財産法には債権があります。債権関係は私的自治の原則というものが支配しています。

私人間の私的法律関係は個人の自由意思で形成されるものであり、国家は介入できないとされています。しかしこれには様々な制約があります。

今回の民法改正にもありましたが、債権は特に法律が強く関与しているため、時代や経済の要請によって変化して然るべきものでもあります。現代では経済的弱者(賃借人等)救済のための制約が種々設けられています。

一方の家族法について現在の民法では、戦前までの旧民法とは考え方において根本から変更されたものとなっています。

家族法の基本原理は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基礎として、家族は夫婦を中心としたもの規律されています。戦前までの民法における家族の考え方は、夫婦ではなく親子を中心とした考え方でした。これが家長制度の裏付けともなっています。

家族法はあくまで夫婦二人を主な対象としていますので、前述の財産法における自由な個人の権利義務とは相容れない部分もあります。ですので一般的に財産法の基本原理は家族法には適合しないものとなっています。

さて、民法のような「私法」とはどのようなものでしょうか。

私法とは、国家と国民の基本的な関係について定めた憲法のような「公法」に対し、「私人と私人との法律関係」を規律する法をいいます。言い換えると、社会生活上当然に生ずる私人間相互の関係を規律する法ということです。

私法によって保護される権利を「私権」といいます。私法は、法律関係を充足すると法律効果が発生するというスタイルをとりますが、私権の行使に関しては「制約原理」というものがあります。私権は法律で認められはしても、そこには一定のルールがありますということです。

1つめは先ほどの公共の福祉の原則です。2つめは「信義誠実の原則」といって、よく「信義則」という言葉で使われます。今の国会では特によく出てきますが、相手の信頼を裏切らないように行動しましょうということです。

これに関連しては、「禁反言の法理」や「クリーンハンズの原則」といった言葉も使われます。前者は自らの行為と矛盾した態度は許されないということ、後者は法を尊重する者のみが法の尊重を要求できるというものです。

3つめは「権利濫用の禁止」です。たとえ認められた権利であっても、社会性に反しての濫用は認められないというものです。濫用の基準は、得る権利と失う利益を比較検討して判断するとされています。

これら信義則や権利濫用については、表立って出されるものではなく、他の条文で決着しない場合に適用されるものとなります。

READ MORE

今日は相続の承認や放棄について、前回の補足として書いていきます。5月にこの記事について書きましたので簡単におさらいをしてみます。

相続は被相続人の死亡によって開始することになりますが、遺言のない相続の場合は相続人全員参加で遺産分割協議を開催し、その協議によってそれぞれの相続配分を決めることになります。これは「法定相続」と言って、その配分は民法によって定められています。

基本的には各自の相続分はこの規定に基づいて決めていくことになるのですが、相続される財産は預貯金や不動産といったプラスの財産に限られるわけではなく、借金などのマイナスの財産もあります。

これらが不明の場合には、きちんと負債を含むすべての財産を調べ、財産目録を作成していくわけですが、マイナスの財産の方が多かった場合は相続を受ける意味がありません。相続によってわざわざ借金を背負う必要がないからです。

そのために相続を受ける(承認と言います)か受けないか(相続放棄と言います)を選択する権利が、相続人には与えられているのです。これは3ヶ月の熟慮期間中に裁判所に申請をしなければいけません。

申請をしないまま期間が過ぎてしまいますと、「単純承認」と言ってプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する判断をしたとみなされます。たとえ借金の方が多くても撤回することはできませんので、財産の調査は重要になってきます。

この「熟慮期間」は、財産の状態等を調査する期間として設けられています。詳しくは前回の記事で確認してください。

https://estima21-gunma-gyosei.com/archives/427

相続放棄も含めて、一度決めてしまうと撤回することはできません。ただし承認や放棄を行ったとしても、例外として無効や取り消しになる場合があります。錯誤や詐欺・強迫といった場合です。

承認や放棄に際して、錯誤や詐欺・強迫の事実があれば、また制限行為能力者が単独でした行為であれば、それらは家庭裁判所への申し立てによって無効または取り消すことができます。これらの権利は、追認出来る時から6ヶ月、または行為の時点から10年で消滅します。他の権利と比較しても短期間となっていますので、相続はいかに早期に行われるべきものかがわかります。

もうひとつ、「行方不明者」の問題があります。承認のうちの限定承認や遺産分割協議においても、共同相続人全員で行う必要がありますので、相続人の中に安否が未確認の行方不明者がいた場合は厄介なものになります。

この者がいなければ相続人全員とはなりませんし、仮に協議等を行ったとしても後から現れた場合には協議もやり直しをしなければなりません。ですので、きちんと手続きを整えて臨むことが必要になります。「行方不明者」がいた場合には、遺産分割協議を行う前に次の手続きを行ないます。

①家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます

②家庭裁判所に「行方不明者の失踪宣告」の申し立てを行ないます

ともに申し立てを行う家庭裁判所は、行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

①の「不在者財産管理人」についてですが、この者は基本的には行方不明者の財産を管理する(相続財産を法人化します)ことが役割となります。しかしそれでは協議が進みませんので、申請をすることによって遺産分割協議に加わります。

利害関係のない者が選任されますが、多くは弁護士等が就任します。遺産分割協議においては行方不明者の利益を確保することを前提に、法定相続分を上回る主張をすることになります。協議が整った場合は、行方不明者が現れる期限までその相続財産を管理することになります。

②の失踪宣告については、家庭裁判所が官報などに「不在者捜索の公告」を行い、行方不明から7年(災害などで行方不明の場合は1年)で、法律上死亡したものとみなされます。

失踪宣告には通常1年以上かかるため、遺産分割協議には間に合いません。ですので、通常の段取りとしては、失踪宣告をした上で、不在者財産管理人を含めた分割協議を進めていきます。

期限内に失踪者が現れた場合にはその者は相続人に復帰しますし、そうでない場合はその者の相続分は共同相続人の財産になります。

被相続人の財産調査や相続関係の調査は、行政書士にお任せください。

READ MORE今日は寄託契約というものについて書いていきます。

「寄託」とは、当事者の一方が相手方のために「特定物」の保管をすることを約束して、その特定物を受け取ることによって効力を生じる契約を言います。保管する者を「受寄者」、預ける側を「寄託者」と言います。

寄託は無償で行う場合と有償で行う場合がありますが、無償で寄託を受けた場合は、"自己の財産に対するのと同一の注意義務"で保管すれば良いとされています。無償の場合は、日常自分の物を管理するのと同じくらいの注意で足りるということです。

一方有償の場合は、"善良な管理者の注意義務"、いわゆる「善管注意義務」を負います。

この2者の違いですが、前者は重過失の場合には損害賠償責任を負いますが、軽過失の場合は責任を負いません。これに対して善管注意義務がある場合は、軽過失でも責任を負うこととなります。

前回委任契約の義務について触れましたが、保管するのに必要な費用については委任の規定が準用され、寄託者に対して請求することができます。なお受寄者は寄託者の承諾なしには寄託物を使用することも第三者に保管させることもできません。無償であっても有償であっても同様です。

寄託契約は寄託物が返還されれば終了します。

返還についてですが、寄託者側は、たとえ当事者同士で返還の時期を定めた場合であっても、いつでも返還を請求することができます。一方の受寄者においては、返還の時期の定めがある場合には、やむを得ない事由がない限り期限前に返還することはできません。

では返還の定めがない場合はどうでしょうか。寄託者はいつでも返還の請求をすることができますし、受寄者においてもいつでも返還することができます。

READ MORE

今日は公正証書遺言を作成する際のメリット・デメリットについて書いていきます。

まずデメリットは

①遺言書作成に費用がかかる

②公証役場に出向いて作成し、2名以上の証人が必要

③遺言書の内容を秘密にできないこと

です。

①については、自筆証書遺言とは対照的に当然費用が発生します。行政書士が協力する場合にはその報酬と、公証人への手数料が必要になります。公証人の手数料は遺言に記載される、目的の財産の額によって異なります。

例えば3000万円までは23000円、5000万円までは29000円になります。これは相続人1名あたりの額であって、相続人が複数いる場合は、相続人それぞれの手数料を算出し、相続人全員分を足し込みます。

例えば相続人が子供2人であり、それぞれが2000万円相当の財産を相続したとします。その場合の基本手数料は、23000円+23000円=46000円ということになります。それに総額が1億円以下の場合は11000円が加算されます。

少なからぬ金額になりますが、もとより公正証書遺言書を遺される方はご家族の相続の負担を減らすことを願ってすることですので、円満・安心への対価としては相当額として考えられる場合が多くなります。

②公正証書の作成については、厳密な方法が取られます。公証人の前で遺言者が遺言書の内容について口述するか、公証人が遺言書の内容を読み上げて遺言者と証人の確認をとるという方法によって行われます。ここで遺言者に行為能力があるかどうかも判断します。

証人も公正証書を作成する重要な要件になりますので、途中退出することは許されず、作成の最初から最後まで立ち会うこととなります。

③については公正証書作成の過程で、内容が公証人や証人にわかることとなります。当然公証人や証人には守秘義務がありますので、ここから外部に内容が漏れる心配はありません。他の相続人等については内容を知ることはできません。

ではメリットはどのようなものになるでしょうか。

①最終的に法律の専門家である公証人が関与しますので、方式不備や内容の不備による無効は回避できます。

②遺言書が公証役場に保管されるので、紛失や改ざん等のおそれはありません。

③遺言者の死後、相続人が容易に探すことができます(相続が開始された場合、遺言書の存在を知らない場合でも通常は段取りとして公証役場を当たります)。

④家庭裁判所での「検認手続き」は不要です。

⑤自分で直接作成することができなくても、遺言能力があれば作成することができます。

⑥公正証書遺言の場合は、遺言書の内容がほぼ確実に実現されます。

自筆証書遺言の記事で書きましたが、自筆証書遺言のデメリットとされていることの多くは、法律の専門家が関与しないことで起こるものです。公正証書遺言の場合は作成の過程で専門家が必ず関与しますので、そういったトラブルを防ぐことができます。

ただ自筆証書遺言も、費用がかからず手軽に書く事ができるというメリットは大きいものですので、できれば自筆証書遺言を欠かれる際にも、行政書士のアドバイスに従って(費用はかかりますが)書かれることをお勧めします。

READ MORE

今日は代理における無権代理と表見代理について書いていきます。

代理人には本人から直接依頼を受けた者、あるいは法的に代理することを認められた者がなりますが、本人の意思に関わりのないところで行われる代理というものも存在します。これらは無権代理と表見代理というものになりますが、表見代理も広義には無権代理に含まれます。ではこれらを見ていきましょう。

まず「無権代理」とはどのようなものでしょうか。これは文字通り、代理権がないのにされる代理行為のことを言います。勝手に代理人を名乗って代理行為をした場合などがこれに当たりますが、この場合の効果は本人に帰属せずまた代理人に帰属することもありません。

代理行為の記事の中で自己契約や双方代理は禁止されると書きましたが、これらをした場合は無権代理となります。

https://estima21-gunma-gyosei.com/archives/856

無権代理をされた場合に本人が否定すれば当然本人は責めを負いませんが、一方本人はその行為を有効なものと確定することができる「追認権」も有しています。追認すればさかのぼってその法律行為は有効なものとなります。またこの場合に本人が一旦追認してしまうと、その追認は取り消すことができません。

無権代理をした場合に本人にも無権代理人にも法律効果が帰属しないとなると、無権代理をされた相手方はどうすれば良いのでしょうか。やられ損でしょうか。いえいえそんなことはありません。次の3つの権利を有することとなります。

①催告権

②取消権

③履行または損害賠償の請求権

です。まず「催告権」として、相手方の善悪を問わず(知っていても知らなくても)本人に対して、相当の期間内での追認の可否を求めることができます。期間内に追認がなければ、追認拒絶とみなされます。

「取消権」とはその行為について取り消すことのできる権利のことをいいます。この場合はその無権代理について善意の場合に限ります。また相手方が取消権を行使した場合は、本人はもはや追認をすることはできなくなります。

最後の「履行または損害賠償の請求権」ですが、これは相手方が善意無過失の場合にのみ有する権利となります。

一方無権代理を行った者の責任はどのようなものになるのでしょうか。まず本人が追認を拒絶した場合はその行為の無効が確定します。無権代理人は相手方の選択に従い、契約の履行または損害賠償責任を負うこととなります。

無権代理人は無過失責任であり、どのような場合も責任を免れません。無権代理人が制限行為能力者であった場合は、その内容によって責任を追及できないこととなります。

無権代理の場合は特に親子間での場合が多く見られますので、相続との関係を判例から見てみましょう。4つの事例を挙げてみます。

①無権代理人が本人を相続した場合

②本人が無権代理人を相続した場合

③無権代理人を単独相続した者が、その後本人を相続した場合

④無権代理人を本人とともに共同相続した者が、その後本人を相続した場合

です。まず①を見てみましょう。被相続人の子が被相続人の無権代理をした場合などがこれに当たりますが、この場合は単独相続では本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位になりますし、追認拒絶もできません。共同相続の場合では、他の共同相続人全員が追認しない限りは無権代理行為は有効とはなりません。逆に共同相続人全員が追認をした場合には、信義則上追認拒絶はできないこととなります。

②では被相続人自身が、相続人である子の無権代理をした場合などがこれに当たります。単独相続の場合は追認を拒絶することができますし、無権行為は当然有効とはなりません。しかし追認を拒絶しても、相手方から損害賠償等を請求された場合には、相続によってこの責任を負うことになります。共同相続の場合もこの債務を免れることはできません。

③では本人自ら法律行為をしたことと同様に、無権代理行為の効果が自己に帰属することとなります。

④では無権代理行為の追認を拒絶することはできません。

次に「表見代理」について見てみましょう。表見代理とは、表見代理人と本人との特別な関係性を誤って信用している者を保護するための制度です。この責任は無権代理の場合と異なり、本人に帰属します。表見代理には次の3つのパターンがあります。

①代理権授与表示による表見代理

②権限外の行為の表見代理

③代理権消滅後の表見代理

です。それぞれ無権代理が成立する要件を

てみましょう。①ではまず本人が第三者に対して、ある人に代理権を与えた旨の表示をしていることと、無権代理人が表示された代理権の範囲内で代理行為を行っていること、また代理権がないことについて相手方が善意無過失であることが必要となります。

②では基本代理権があることと、権限外の代理行為をしたこと、また相手方が代理人に権限があると信ずべき正当な理由があること、相手方が善意無過失であることが必要です。

③ではかつて所有していた代理権が代理行為の時には消滅していたこと、かつての代理権の範囲内で代理行為を行っていること、代理権の消滅について相手方が善意無過失であることが必要になります。

これらの要件を満たした場合は表見代理が行われたことになりますが、その法律効果の責任は本人が負うこととなります。

表見代理の場合の相手方の対処の仕方としては、行為者に対して表見代理を主張せずに、無権代理人として責任を追及することができます。また本人が追認するまでの間、取消権を行使することができます。

READ MORE

今日は民法の中の物権変動というものについて書いてみます。

物権とは先日の記事に書きましたが、民法では債権並ぶ財産権です。「物」を支配する排他的な権利であり、代表的なものには所有権があります。

物権は先に対抗要件を具備したものが優先となります。また物権は債権に優先しますが、例外として対抗要件を備えた不動産賃借権は物権と同様の扱いになります。

物権には占有権が発生しますので、占有を阻害された場合にはこれを取り除く権利が発生します。これを物権的請求権と言いますが、具体的には次の3つがあります。

①返還請求権であり、占有回収の訴えにより目的物の返還を請求するもの

②妨害排除請求権であり、占有保持の訴えにより妨害の除去や妨害行為の禁止等を求めるもの

③妨害予防請求権であり、占有保全の訴えにより将来の妨害の原因を除去して未然に防ぐもの

です。物権変動とは、物権の発生や変更、消滅のことを言います。変動の原因は当事者の意思表示のみによるものであり、 契約等は必要ありません。また時効や相続によっても変動します。

変動の時期は当事者双方の意思表示が合致した時点であり、その時点をもって権利が移転します。

物には特定物(NO999のこの車)と不特定物(お店にあるレクサス)がありますが、特定物の売買における変動の時期は、特約がなければ契約と同時に所有権が移転し、特約があれば特約で定めた時期に移転します。不特定物の売買における変動の時期は、目的物が特定したときになります。

では次に不動産物件の変動を見てみましょう。不動産は物権変動をしても、登記がなければ第三者には対抗できません。登記とは不動産における公示のことです。公示とはそれをすることによって、その事実を公衆一般に知らしめることです。ですので不動産登記制度は、その土地の所有者や債権者を公にする制度になります。

不動産の所有権を主張するものが複数いる場合では(二重譲渡の場合等)、その優劣は登記の先後によります。不動産は登記を行わないと、完全に排他性のある物件を取得できないことになります。ここでこの不動産の物権変動の条項に出てくる用語について触れておきます。

まず「第三者」とは、これは本試験においても重要な事項ですが、「当事者もしくはその包括承継人以外の者で、登記の欠缺(けんけつ)を主張するにつき正当な利益を有する者」のことです。この場合の第三者には単純悪意者は含みますが、背信的悪意者は除外されます。

「背信的悪意者」とは物権変動の事実を知っており、かつ登記を備えていない者に対してその不存在を主張することが信義に反する者のことです。具体的な例としては、AさんがB土地を最初に購入しかつ未登記であった場合に、それをネタにAさんに高値で売る目的でB土地を二重に購入したCさんがこれに当たります、この者に対しては登記なくして対抗できます。

READ MORE

今日は不法行為について書いていきます。

「不法行為」とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害すること言い、これを侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負います。交通事故も不法行為に当たります。

法学的には「不法行為」は、

①被害者の救済を図る損害補填的機能

②将来の不法行為を抑止する予防的機能

③加害者に制裁を加える制裁的機能

を有するとされています。

不法行為の成立要件は次のとおりです。

①加害者に故意または過失があること

②権利または法律上保護される利益の侵害があること

③損害が実際に発生していること

④権利や利益の侵害と損害との間に因果関係が存在すること

⑤加害者に責任能力があること

です。

①の「故意」とは、自分の行為によって権利や利益の侵害が発生することをわかっていながらすることであり、「過失」とは損害の発生を予測して、あらかじめ防止すべき義務を怠ることを言います。

②については加害行為の内容や程度を加味し、個別具体的な判断が必要になります。必ずしも法律上保護されていない利益であったとしても、救済の対象となる場合があります。

③の損害については、財産的な損害はもちろんですが、慰謝料などのような精神的な損害もあります。

④の因果関係については、先に記事にしました416条の「通常生ずべき損害」と「予見することができる特別の損害」の規定を類推適用して、「相当因果関係」が認められる範囲で損害賠償を請求することができます。

⑤の責任能力とは自己の行為の責任を弁識できる能力を言います。民法上の責任無能力者とは、12才未満の者や心神喪失者などを指します。ちなみに刑法上では14才未満の者や心神喪失者等を指します。

不法行為が成立した場合には、被害者に損害賠償請求権が発生します。相続との関係では、この損害賠償請求権は被害者の生前の意思表示にかかわらず相続の対象となります(判例)。

https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry44.html

賠償の方法は原則金銭賠償になります。例外として名誉毀損裁判の場合には、名誉回復措置となることもあります。

この損害賠償を請求する権利者についてですが、不法行為を受けた被害者は当然請求者になりますが、不法行為が生命を侵害した場合やそれに匹敵する内容の場合には、被害者の父母や配偶者および子は「慰謝料」を請求することができます。

なおこの不法行為に基づく請求権についても消滅時効があります。被害者等が損害及び加害者を知ってから3年で消滅時効にかかり、不法行為の時から20年で除斥期間とされ消滅します。

除斥期間とは時効のように中断や停止が認められず、期間の経過とともに当然に権利が消滅する期間を言います。なお2020年4月1日施行の債権関係の民法改正においては、20年は除斥期間ではなく時効期間であることが明記されました。

https://www.gyosei-suzuki-office.com/category8/category10/entry36.html

最後に不法行為における過失相殺について触れておきます。

過失相殺は債務不履行の記事でも書きましたが、債務不履行の相殺については発生すれば必ず必要的に行われる相殺であって、責任軽減だけでなく免責もすることができました。

一方不法行為における過失相殺については、損害賠償の額を減額できるだけであって不法行為の責任を免責することはできません。またその減額についても必ずなされるものではなく、過失の態様によって任意的に判断されます。

なお被害者の過失には、被害者本人と身分上、生活関係上一体をなすと見られる者の過失も含まれます。例えば子供が道路を飛び出して自動車にはねられた場合には、一緒にいた母親も監督不十分で過失責任も問われます。ここではあくまで身分上、生活関係上一体をなすことが要件になりますので、監督していた保母さんなどの責任は過失相殺されません。

READ MORE

コメントはまだありません