今日は相続の承認や放棄について、前回の補足として書いていきます。5月にこの記事について書きましたので簡単におさらいをしてみます。

相続は被相続人の死亡によって開始することになりますが、遺言のない相続の場合は相続人全員参加で遺産分割協議を開催し、その協議によってそれぞれの相続配分を決めることになります。これは「法定相続」と言って、その配分は民法によって定められています。

基本的には各自の相続分はこの規定に基づいて決めていくことになるのですが、相続される財産は預貯金や不動産といったプラスの財産に限られるわけではなく、借金などのマイナスの財産もあります。

これらが不明の場合には、きちんと負債を含むすべての財産を調べ、財産目録を作成していくわけですが、マイナスの財産の方が多かった場合は相続を受ける意味がありません。相続によってわざわざ借金を背負う必要がないからです。

そのために相続を受ける(承認と言います)か受けないか(相続放棄と言います)を選択する権利が、相続人には与えられているのです。これは3ヶ月の熟慮期間中に裁判所に申請をしなければいけません。

申請をしないまま期間が過ぎてしまいますと、「単純承認」と言ってプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する判断をしたとみなされます。たとえ借金の方が多くても撤回することはできませんので、財産の調査は重要になってきます。

この「熟慮期間」は、財産の状態等を調査する期間として設けられています。詳しくは前回の記事で確認してください。

https://estima21-gunma-gyosei.com/archives/427

相続放棄も含めて、一度決めてしまうと撤回することはできません。ただし承認や放棄を行ったとしても、例外として無効や取り消しになる場合があります。錯誤や詐欺・強迫といった場合です。

承認や放棄に際して、錯誤や詐欺・強迫の事実があれば、また制限行為能力者が単独でした行為であれば、それらは家庭裁判所への申し立てによって無効または取り消すことができます。これらの権利は、追認出来る時から6ヶ月、または行為の時点から10年で消滅します。他の権利と比較しても短期間となっていますので、相続はいかに早期に行われるべきものかがわかります。

もうひとつ、「行方不明者」の問題があります。承認のうちの限定承認や遺産分割協議においても、共同相続人全員で行う必要がありますので、相続人の中に安否が未確認の行方不明者がいた場合は厄介なものになります。

この者がいなければ相続人全員とはなりませんし、仮に協議等を行ったとしても後から現れた場合には協議もやり直しをしなければなりません。ですので、きちんと手続きを整えて臨むことが必要になります。「行方不明者」がいた場合には、遺産分割協議を行う前に次の手続きを行ないます。

①家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます

②家庭裁判所に「行方不明者の失踪宣告」の申し立てを行ないます

ともに申し立てを行う家庭裁判所は、行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

①の「不在者財産管理人」についてですが、この者は基本的には行方不明者の財産を管理する(相続財産を法人化します)ことが役割となります。しかしそれでは協議が進みませんので、申請をすることによって遺産分割協議に加わります。

利害関係のない者が選任されますが、多くは弁護士等が就任します。遺産分割協議においては行方不明者の利益を確保することを前提に、法定相続分を上回る主張をすることになります。協議が整った場合は、行方不明者が現れる期限までその相続財産を管理することになります。

②の失踪宣告については、家庭裁判所が官報などに「不在者捜索の公告」を行い、行方不明から7年(災害などで行方不明の場合は1年)で、法律上死亡したものとみなされます。

失踪宣告には通常1年以上かかるため、遺産分割協議には間に合いません。ですので、通常の段取りとしては、失踪宣告をした上で、不在者財産管理人を含めた分割協議を進めていきます。

期限内に失踪者が現れた場合にはその者は相続人に復帰しますし、そうでない場合はその者の相続分は共同相続人の財産になります。

被相続人の財産調査や相続関係の調査は、行政書士にお任せください。

Related Posts

大瀧詠一さんはご存知でしょうか。ええもちろんあの大瀧詠一さんです。ちょっと古い話になるので年齢が分かってしまいますが。

子供の頃三ツ矢サイダーのCMの歌が新鮮でしたが、手塚さとみさんの記憶が強かったんですね。でも調べたら大瀧さんの歌が使われていた年は、風吹ジュンさんと秋吉久美子さんのようですね。どちらもとても可愛くて記憶に残っています。

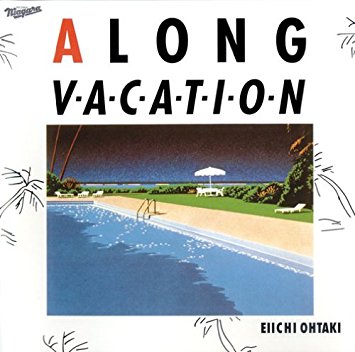

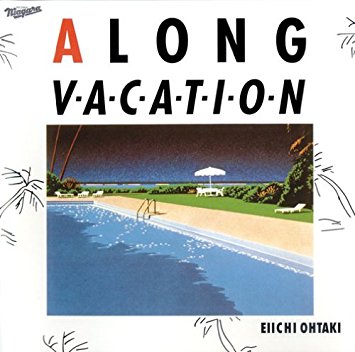

大瀧詠一さんを本格的に好きになったのはやはり1981年3月21日発売の「A LONG VACATION」からですが、今でもよく聞いています。その時々の思い出もよみがえり、今でも新鮮ですしとても甘酸っぱい(古いですが)アルバムです。

2年前に「DEBUT AGAIN」が発売されたときはアマゾンで予約して買いましたが、この中の「風立ちぬ」も想い出深く、今でもカラオケでは歌います。言うまでもなく松田聖子さんの歌ですが(一番好きな歌です)、「DEBUT AGAIN」の音源は、大瀧さんが一度だけコンサートで歌ったライブでのものですね。YouTubeでは聞いていた幻の音源ですが、1981年12月3日に渋谷公会堂で行われたあの伝説の「ヘッドフォン・コンサート」からのライブ音源です。

実はこのコンサートは見に行きましたので、今でも記憶に残っています。大学1年の暮れでしたか。全体の記憶はあいまいなんですが、この曲のファンだったこともありよく覚えています。かなり照れながらのMCでした。

席はステージをやや右手に見る2階席でした。と、このあといろいろ書こうと思って何気なしに検索したら、私の記憶より詳しく書いてあるブログがありましので、そちらを貼っておきます。

https://blogs.yahoo.co.jp/tsus_h/55958754.html?__ysp=5aSn54Cn6Kmg5LiAIOODmOODg%2BODieODleOCqeODsw%3D%3D

前振りが長くなりましたが、今日は遺言書の「後継ぎ遺贈」について書きます。

後継ぎ遺贈とは、「ある資産をAさんに遺贈するが、Aさんがもし亡くなった場合はAさんの相続人ではなく、第二次的に他のBさんに遺贈させる」というものです。

心情的にも実務的にもありがちだと思いますが、例えば、Aさんは普段からとても親しい間柄だし優秀なので資産を引き継がせたいが、もしもの場合にはその息子には引き継がせず、その資産を活かせる別のBさんに贈りたいという趣旨のものです。

この種の遺言の効力については諸説ありますが、結論からいうとその有効性をめぐって争いになる可能性が高く、できれば避けたほうが良いと思われます。理由として後継ぎ遺贈については、民法には法定相続のような規定がなく、是非の判断はその解釈に委ねられるからです。

どうしてもご自分で筋道を付けておきたい場合には、後継ぎ遺贈によって不確実なものやトラブルの種を残すより、信託等の別の方法を検討されることをアドバイスいたします。

READ MORE

今日は相続の承認について書いていきます。

相続は被相続人の死亡によって開始されますが、その時点で相続人が決まります。法定相続人は被相続人の配偶者や子、直系尊属および兄弟姉妹に限られますが、その中の配偶者と最優先順位の者が相続を受けることになります。

https://estima21-gunma-gyosei.com/archives/412

相続人が決まれば次は相続する財産を確定させます。あらかじめ公正証書遺言などで財産目録を作成してあれば良いのですが、ない場合は不動産登記簿や金融機関への調査を行うことになります。どちらにしても不動産は名義を変えなければいけないですし故人の口座も閉鎖しなくてはなりませんので、相続人が複数いる場合は必要な書類を整えなくてはなりません。相続人関係図や遺産分割協議書と同様に、財産目録も作成しておきましょう。

不動産や現金預金を調べて、プラスの財産がマイナスの財産より多ければ普通は相続することになりますし、明らかに借金の方が多ければ相続についても考えなくてはならなくなります。そういう場合を想定して民法では相続を受ける方法を規定し、選択の余地を残しています。

ただ選択するのには3ヶ月という期間が定められており、その期間内に決定をしなければいけません。その期間を「熟慮期間」といいます。ではその選択内容について見ていきましょう。

相続を受ける承諾することを、「承認」といいます。「承認」には「単純承認」と「限定承認」があり、これに「相続放棄」を加えて、相続の方法には3種類が規定されています。

「単純承認」とは文字通り単純に相続を受けることをいいます。マイナスの財産も含めた相続財産を、相続人全員がそのまま受け入れるものです。ですので万が一マイナスの財産の方が多かった場合でも、単純承認を選択した場合にはその負債等も無限に負わなければいけません。

自ら選択した場合はもちろん、自ら単純承認を選択しない場合でも、承認の意思表示をしないまま3ヶ月を経過してしまった場合や、相続財産の全部または一部を処分してしまった場合も単純承認をしたとみなされてしまいます。これらは法定単純承認と呼ばれます。大きな債務等のあることがわかっている場合には、くれぐれも熟慮期間を意識し、早めに財産目録を作成しましょう。

「限定承認」とは、マイナスの財産が多かった場合でも相続財産の限度内において債務を弁済すればよいというものです。債務が相続したプラスの財産を超えた場合には、支払いの義務はありません。ただ限定承認の場合は手続きが非常に面倒なものとなります。

まず財産目録を用意し、これを家庭裁判所に提出して申請することになります。申請する場合には共同相続人全員一緒にしなければなりません。ひとりでも反対をしたり単純承認をしてしまった場合にはすることができません。ですので、一人が財産を処分してしまった場合には、残りの共同相続人も申請することはできなくなってしまいます。なお共同相続人のうちの誰かが相続放棄をした場合には、残りの相続人全員で限定承認を申請することができます。

「相続放棄」とはマイナス財産が超過している等の理由で、相続を受けない選択をすることです。相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。ですので欠格や廃除の場合と異なり、代襲相続も認められません。

ただ相続放棄がなされた場合でも、その債務等が当然になくなるわけではありません。他の相続人に相続されていきます。プラスの財産は遺言等によっては法定相続分通りには配分されませんが、マイナスの財産は法定相続分通りに配分されます。ですので残った債務や連帯保証人の立場などは、他の相続人間で法定相続分通りに相続されることとなります。

相続放棄をしても単純に債務から逃れられるという性質のものではありませんので、放棄する際には事前に他の相続人と相談をし、のちのちの関係を壊さないようにしたほうが賢明だと思われます。

http://yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry46.html

READ MORE

相続分野の民法の一部改正が7月1日に施行されます。

それに先立ち、本年1月13日に自筆証書遺言書の方式緩和(自書以外の財産目録可)の改正民法が施行されました。これは、財産目録について、従来は手書きでないと認められていなかった要件を、銀行通帳等を添付すればパソコンや自分以外の他者の作成によるものでも認めるという内容になります。

ニュースでも流れたのでしょうか、当職のホームページの当該ページへのアクセスも、2-3ヶ月にわたって通常月の1.5倍ほどに上がっています。相続に比べると遺言ページへのアクセスは多くないのですが、普段意識していなくてもニュースになると興味がわくのでしょうか。そのままご依頼いただけると、なおありがたいのですが。。いつかご依頼いただけることをお待ちしております。

さて要件緩和によって自筆証書遺言の作成については多少ハードルは下がりましたが(財産の多い方はなおさら)、そのほかの自筆遺言の要件についての知識はまだまだ低いようです。もちろんご自身で時間をかけて勉強し、ご自分で書かれる方もいらっしゃると思いますが(最大のメリットは費用面ですが)、要件不備で遺言書としての法的効果がなかったり、相続人にかえって迷惑を掛ける自筆証書遺言の多いことも確かです。

もちろんご自身はよかれと思って書かれている訳ですが、中途半端な知識で書かれるため、法律要件を満たしている遺言書は必ずしも多くはないと思われます。日付間違いや誤記などのケアレスミスの場合、あるいは署名の不備等の場合は相続人の方々の合意があれば大きな問題はないと思いますが、これとて訴訟になった場合は認められない場合も多くなります。

一番困るのは、相続人や相続財産の特定が曖昧な場合です。例えば、「預貯金を子供3人に等分に」という記述であれば、単純に分割することは可能ですし、銀行もその記述をもって払い戻しに応じてくれると思います。しかし、「不動産を子供3人に平等に」という文言であれば、どの不動産をどのように分割するのか特定できませんので、不動産登記は難しくなります。この場合は遺産分割協議によって具体的に不動産を分割し(あるいは特定の相続人に単独に)、分割協議書に明記する必要が出てきます。

この遺言書の場合も相続人の皆さんが不仲でなく、遺言者に寛容であれば遺言書の文言に則した形で協議は行われるのでしょうが、えてしてその遺言によって利益を受ける者は拡大解釈でその文言を了とし、利益を害する者は断固反対する。そのような事態も決して少なくはないでしょう。

このような遺言書があった場合は意見が分かれる、あるいは協議の前段部分で時間を取られる弊害が大きくなります。また協議が成立しても後々までの遺恨の原因になります。

自筆証書遺言を書かれる場合でも必ず専門家に指導を仰ぐ、あるいは公正証書遺言にする。費用はかかりますが、本来の目的を達成するためには必要なことです。行政書士のような専門家は時間を掛けて勉強し、また数々の事例からベストのアドバイスを行っていきます。

READ MORE

今日は相続の取りすすめ方について書いていきます。

相続は被相続者が亡くなった時点から、被相続人の自宅において開始します。相続を取りすすめていく者(執行人)については、配偶者や子などがいる場合はわかりやすいですが、通常は相続人の中で相続額の大きな、主だった者が中心となって相続を進めていきます。

相続が始まったら、まず遺言書を探します。遺言書が見つかった場合には、その遺言書の方式が自筆であるかそれとも公正証書によるものかを確認します。

遺言書が自筆証書遺言書であった場合は、必ず封を開けずにまず家庭裁判所に「検認」を申請しなければなりません。家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。身近な相続人であれば他意はなくとも中身を見たくなるのは人情でしょうが、勝手に封を開けてしまうと法による罰則が規定されており、5万円以下の過料に処せられることになります。

またこの時点でのうっかりで止まっていれば相続人としての資格に問題はありませんが、つい出来心であっても、遺言書を自分に有利なように書き加えたり廃棄してしまったりした場合は、その者は欠格者として法律上当然に相続人としての地位を失ってしまいます。決して見つけても開封してはいけません。

万が一開封してしまった場合にも、「検認」手続きは必ず受けましょう。検認手続きを受けて「検認済み証明書」を取得しておかないと、金融機関からの払い戻しや法務局での不動産の名義書換などが行えません。

では家庭裁判所における「検認」とはどのようなものでしょうか。

相続人から「検認」の申請が出された場合は、家庭裁判所はわかっている相続人全員に、期日を決めての出頭文書を送ります。そしてその期日に出頭した相続人全員立会のもと、遺言書の開封を行います。提出された遺言書について、検認日においての遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容等が確認されます。内容が正しければ相続人全員同意のもと検認の効果が確定します。そして当日立ち会えなかった相続人には、その旨の連絡がいきます。

しかし検認自体の効果については、その遺言書が適正に書かれたものであり、かつ相続人立会のもとに確認したものであるという証拠保全の手続きとしての性質を持つものであって、内容自体についての可否や整合性を保証するものではありません。

行政書士や公証人とのやりとりの中で調製されたものではないため、その内容が偏っていたりあるいは財産内容等があやふやである場合には、あらためての協議が必要になることもあります。また内容によっては被相続人自身の自筆であることの証明が必要になる場合や、あとに書かれた遺言書がないかの探索等が必要になる場合があります。

一方、遺言書が公正証書遺言であった場合には検認の手続きも必要なく、内容的にも妥当なものがほとんどであるため、概ね遺言書のとおりにスムーズに相続が進んでいきます。遺言書の内容の確認と事務的な段取が主体となり、分配内容による葛藤がないではないにせよ、比較的短期間で相続が完了することが通常です。

いずれにしても相続に関しては、法的に効果のある遺言書があった場合は、ほとんどは遺言者の意思に従って行われます。公序良俗に反したものであったり遺留分を侵害していたりする場合を除けば、遺言者の意思を尊重するということになります。

しかし遺言書の効力が100%であるかといえば、そうとばかりはいえません。たとえ遺言書があったにしても相続人全員の協議が整えば、そちらの協議を優先することも構いません。ただし遺言書に指定された、行政書士等の遺言執行人がいる場合は、その者との協議も必要になります。被相続人との契約を執行する義務がある者との調整をすることが、最終的な相続の方法を決める有効な方法かと考えます。

https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category2/entry19.html

READ MORE

戸籍を取得し相続人を確定していく中で、袋小路に出くわす場面があります。それは疎遠な共同相続人がいる場合に、その方を戸籍で法定相続人であることを確認し、存命かどうかの住所追跡をしていく中で、足取りが途絶えてしまうことです。

関係性が確認できた際はその方に遺産分割協議の旨をお伝えする文書なりを発送していくわけですが、最終住所地に文書を発送しても戻ってきてしまう場合があります。書留と通常郵便2パターンで送ったりもしますが、返送されるということは最終住所地に住んでいない、地番変更等で番地自体が現在は存在しない。あるいは建物自体がないどこにいるかわからないと言うことです。

この場合はその土地の登記確認をし、土地の現在の所有者や建物の存在等を確認します。そこから次の状況を推測していくわけですが、こちら側の血縁者から情報を得られない以上、次の手立てはその方のもう一方の血縁者から事情を聞くしか手立てはありません。この場合はさらに難易度が上がります。例えば兄弟相続の代襲者(妹等の代襲者)で、甥の父方の存命の血縁者をたどる場合などです。

行政書士にご依頼をいただいた場合は、職務上戸籍を取得することができますが、もう一方の血縁者は被相続人や依頼者からの縁が薄くなるので、個人情報保護の観点から、戸籍を役所からいただけない場合が出てきます。理由を説明してもいただけない役所もあります。そうなったら相続人の追跡は終わってしまいますが、複数の関係者がいる場合は、どこかの役所で戸籍や住民票を取得でき、その血縁者から相続人の消息を聞ける場合があります。ですので、ご依頼をいただいた場合は、手段がなくなるまで手を尽くすことになります。

ここでその相続人の行方をたどることができなかったり、行方不明であることがわかった場合は、手間はかかりますが、裁判所に財産管理人の申し立てをしたり失踪宣告を行うことによって相続を完了させていきます。

建物の滅失登記がなされ(取り壊し)て足取りがわからなくなっても、前述のとおり関係者に連絡が付くことによって消息がわかることがあります。具体的には認知症などによって長期に入院し、住居に戻る見込みがないので建物を取り壊してしまった場合などです。このような場合は成年被後見人等が付いている場合も多いので、その方の後見人などと遺産分割協議を進めていくことになります。

READ MORE

今日は遺言書の3つめの方式である、「秘密証書遺言」について書いていきます。

「秘密証書遺言」については先日の記事でほとんど作成されないと書きましたが、その理由は、自筆証書遺言や公正証書遺言と比較してのメリットが少ない点にあります。

では秘密証書遺言の作成方法から見ていきましょう。秘密証書遺言の作成には、次の要件があります。

①遺言者がその証書に署名押印すること

②遺言者がその証書を封じて、証書に押印した印で封印すること

③遺言者が公証人と証人2名の前に遺言証書を提出して、それが自己の遺言書である旨と遺言者の氏名及び住所を申述すること

④公証人がその遺言証書の提出された日付及び遺言者の申述を封紙に記載して、遺言者および証人とともに署名押印すること

です。

秘密証書遺言書には、遺言書の書き方や記載内容については厳格な定めはありません。遺言書の内容自体を証明するものではなく、遺言書を保管したことを公証する方式の定めになります。ですので遺言書の存在は証明されますが、遺言書の内容については何ら効力は与えません。

公証されるのは遺言の存在だけであって、遺言書本体は公証力を持たないことになります。公証人が記載した「封紙」自体が公正証書となり、遺言書本体は公正証書ではありません。なお秘密証書遺言は公証役場には保管されることはありません。

遺言書の中身の作成については自筆証書遺言のような厳格な規定はありませんので、全文を自筆にする必要はなく、パソコン等で作成したり第三者に作成してもらっても問題ありません。また日付についても公証人が日付を封紙に記載しますので、本文への要件とはされていません。押印も実印である必要はありませんが、本人の署名押印は必要になります。

では秘密証書遺言のメリット・デメリットについて見ていきましょう。

まずメリットは、

①自分で遺言書を書く事ができなくても、遺言書を作成することができること

②遺言の存在が明らかにされるため、未発見や隠匿、および廃棄される可能性が低くなること

③遺言書の内容を秘密にしておくことができること

です。

デメリットは、

①公証人や証人が関与し、手続きが厳格であること

②公正証書遺言に比べれば小学ですが、作成に費用がかかること

③加除訂正ついては自筆証書遺言の厳格な規定が準用されること

④家庭裁判所の「検認」手続きが必要になること

です。

このようにデメリットと比較してのメリットが少なくまた費用も発生するために、作成される件数は少ないものとなります。

READ MORE

今日は認知について書いていきます。認知は相続にも関係してくる分野になります。

配偶者を除き、相続人の第一順位は子になります。だんなさんが亡くなられていざ相続だという場合に、奥様と同居している成人のお子さんが3人いた場合には、通常はこの4人が相続人ということで相続の手続きを済ませることでしょう。

しかし相続を終えた後に、認知された非嫡出子が現れ、相続がやり直しになる場合があります。「嫡出子」とは法律上婚姻している夫婦間に生まれた子供を言い、「非嫡出子」とは法律上婚姻関係にない者の間で生まれた子になります。

この非嫡出子ですが、相続に際しては関わりを持ってくる場合があります。お子様たちとは血縁関係があることでしょうが、相続においては認知されているかいないかが重要な意味を持ってきます。認知されていなければ相続に関わりをもちませんが、「認知された非嫡出子」の場合は、相続権のある子になります。

「認知された非嫡出子」も他の子と同等の立場になりますので、遺言書のない相続の場合には、必ず戸籍をたどって相続関係を明らかにしておくことが重要になります。

では認知について見ていきましょう。前述した通り、「非嫡出子」とは婚姻関係にない男女間に生まれた子(婚外子)を言います。法的には婚姻関係にない内縁の妻との間に生まれた子も、家族が知らないいわゆる愛人との間に生まれた子もともに「非嫡出子」となります。

通常の婚姻関係にある男女間に生まれた子は「嫡出子」と言います。「非嫡出子」はその親との間に法律上の親子関係はありませんが、「認知」されると法律上の親子関係が生じます。

「認知」とは、非嫡出子の親が、その非嫡出子を自分の子として認める行為を言います。認知は生前に行うこともできますし、遺言で行うことも認められています(遺言認知)。また認知とは通常は父子関係における行為であり、母子関係においては分娩の事実により親子関係が当然に発生しますので、認知は不要になります。

認知により認知された非嫡出子は、父親との相続関係が認められることになります。法的に血族関係が認められ法定相続人になります。

たまにドラマなどで、愛人との間に生まれた子を、子供のない自分たちの実の子、非嫡出子として届け出るストーリーがあります。この場合はどうなるのでしょうか。

養子以外の子には血縁関係が必要となりますので、血縁関係のない戸籍上の妻の嫡出子となることはありません。不正の届出となり、事実が判明すれば嫡出子であることは否定されます。ただし判例からは「認知」の効果が認められ、認知された非嫡出子となります。

認知について話を戻します。「認知」には次のものがあります。

①任意認知

②強制認知

です。

では「任意認知」とはどのようなものを言うのでしょうか。

「任意認知」とは、父が自ら役所に「認知届」を提出して行う方法になり、遺言による方法も認められます。また認知は身分行為になりますので、未成年者や成年被後見人であっても、法定代理人の同意なしにすることができます。

なお任意認知は自らの意思ですることが必要になりますので、認知者の意思に基づかない認知届けは無効になります。

認知には次の例外を除き、子の承諾は不要です。認知に子の承諾を必要とする場合は次のとおりです。

①成年の子を認知する場合は、本人の承諾が必要になります

②胎児を認知する場合は、その母親の承諾が必要になります

③成年者の直系卑属(孫等)がいる、死亡した子を認知する場合は、その成年である直系卑属の承諾が必要になります

「強制認知」とは、父または母が認知をしないときに、その子や直系卑属が裁判により求めるものになります。ただしこれは父または母の死亡から3年以内にする必要があります。

任意認知も強制認知も、その効果は子の出生時にさかのぼって親子関係が生じます。この際も、第三者が既に何らかの権利を取得している場合には、その権利を害することはできません。

最後に「準正」について付け加えておきます。

「準正」とは、非嫡出子を嫡出子にする制度を言います。準正の要件は、「認知」+「婚姻」になります。認知により相続権が発生しますが、あくまでも「認知された非嫡出子」であることには変わりありません。これを嫡出子に変える制度になります。

「準正」には認知と婚姻の順序によって2つのパターンがあります。

①婚姻準正

②認知準正

です。

「婚姻準正」とは、認知が確定した後に父母が婚姻した場合で、婚姻の時から準正が発生します。

「認知準正」は婚姻をした父母が認知をした場合で、認知の時から準正が生じます(この場合も実務上は婚姻の時からとされています)。

順番はどちらであっても、準正が生じた子(準正子)は、嫡出子の身分を取得します。なお現在の民法では、相続においても嫡出子と認知された非嫡出子の相続分は変わりませんが、改正前は差がありましたので、この準正の手続きはより重要なものでした。

READ MORE

今日は共有について見てみます。

これも相続分野で頻出する言葉となりますが、「共有」とは、数人の者が共同所有の割合である「持分」を併せて1つの物を所有することを言います。単純に言えば、数人で1つの物を所有することですね。

「持分」とは今述べたように、共有物に対する所有権の割合のことです。持分の割合はそれぞれの意思表示や法律の規定(法定相続分等)により決まりますが、その割合が不明な場合は各共有者平等の持分であると推定されることになります。

持分は各共有者が原則自由に処分できます。共有目的物の利用については各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます。

例えば1台の自動車を3人で共有しているとしますと、3人それぞれがその自動車を自由に使用することができます。しかし異なる目的を同時に行うことはできませんので、必要な場合は各自の持分に応じた使用時間配分を決められるということです。自動車を購入するのにAさんがその代金50%、BさんとCさんが25%を出資していたとすると、その割合で使用時間を決められるということになります。

相続に当てはめると、配偶者と子供が2人いる場合は配偶者が50%の持分であり、2人の子供はそれぞれ25%ずつの持分ということになりますね。

また持分は、使用する共有者の1人がその持分を放棄した場合や、共有者が死亡した際に相続人がいない場合はその持分は他の者に帰属することとなります。

共有物には日々の利用についても制約がありますので、それらについても見ていきましょう。

共有物の利用については、その内容や利用状況から次の3つに区分されています。

①保存行為

②管理行為

③変更行為

になります。「保存行為」とは修理や修繕など、共有物の現状を維持する行為であり、各自が単独で行うことができます。なお現状維持という観点からの妨害排除請求や消滅時効の中断なども共同で行われる必要はなく、各自が単独で行うことができます。

次の「管理行為」とは、共有物の性質を変えることなく利用したり改良する行為とされています。これには共有物の賃貸やそれに関する解除や取り消し行為などがありますが、この場合は単独で行うことはできず、共有の過半数の合意が必要になります。

過半数とは人数が基準になるものではなく、持分の価格を基準にしての過半数になります。Aが10でBが20の持分価格を有していても、Cが50を有する場合には必ずCの承諾が必要になります。

「変更行為」とは共有物の性質や形状を変更することを言います。具体的には共有物を売却したりその全部に抵当権等を設定する場合がこれに当たりますが、この場合は共有者全員の同意が必要になります。

最後に「共有物の分割」について見てみましょう。共有物については、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができます。分割の方法は現物分割、代金分割、価格賠償の3つがあります。

ここでの「現物分割」とは現物そのものを分割すること、「代金分割」とは共有物を売却してその代金を分割する方法です。「価格賠償」とは共有物を分割した際に持分に満たない者に、超過した者からその金額を補填することを言います。

共有分割の協議が整わない場合は遺産分割協議同様、裁判所に分割を請求することになります。なお遺言書による場合が多いですが、共有物を5年を超えない期間で分割を禁止する特約を付けることもできます。

READ MORE

本年平成30年7月6日の参院本会議で、相続分野に関する改正民法が可決成立しました。約40年ぶりの大幅見直しとなりますが、一部の条項を除き、1年を経過しない来年の7月までに施行される予定です。

今回の見直しについてはかねてより問題化されていた、超高齢社会における配偶者への居住権の確保等が主軸になっています。主な改正点は次のとおりです。

①配偶者の居住権を保護するための方策

②遺産分割等に関する見直し

③遺言制度に関する見直し

④遺留分制度に関する見直し

⑤相続の効力に関する見直し

⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

になります。

では具体的に各内容について見ていきましょう。

第1の配偶者の居住権保護については、短期的な保護と長期的な保護の両面から確保されることとなりました。

まず短期的な方策について見てみましょう。現行法における配偶者の居住権については判例から、相続開始時に被相続人所有の建物に居住していれば、原則被相続人と相続人の間で使用貸借契約が成立していたと推認され、そのまま居住することができます。しかし第三者にその建物が遺贈されてしまったり、配偶者が居住することに被相続人が反対の意思表示をしていた場合には、使用貸借が推認されずに居住が保護されないことになってしまいます。

その事態を回避すべく、「配偶者短期居住権」というものが設けられました。これは配偶者が相続開始時に被相続人の建物に無償で住んでいた場合について、

①配偶者が居住建物の遺産分割に関与する場合は、居住建物の帰属が確定するまでの間の期間。ただし帰属が6ヶ月以内に確定した場合でも、最低6ヶ月は保障される

②居住建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合には、居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6ヶ月間、配偶者は居住建物を無償で使用する「配偶者短期居住権」を取得する

というものです。

被相続人の建物に無償で住んでいなかった場合にはこの権利は取得できないことになりますが、権利を取得すれば必ず最低6ヶ月間は居住が保護されることになります。

長期的な方策では、「配偶者居住権」というものが新設されました。これは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間の配偶者の建物使用権を認める内容となります。配偶者居住権は「物権」であり、「登記」することもできます。しかし売買することや譲渡をすることはできません。

現行制度では遺言書がない相続でその相続財産の多くが土地建物等の不動産だった場合など、法定相続分の規定によって、配偶者が建物以外の預貯金等を取得できなかったり、あるいは建物を売って共同相続人に金銭を渡さなければならないケースも出てきます。

配偶者とその子供が1人いた場合を例に挙げますと、法定相続分は配偶者1/2、子1/2(複数いる場合はその子らで等分します)になりますので、相続財産が自宅(土地建物)2000万円、預貯金が2000万円の場合では総額4000万円となり、配偶者が自宅を相続すると預貯金の2000万円はすべて子の相続分となります。

預貯金が1000万円だったとしますと相続合計は3,000万円になりますので、1/2ですと1500万円になり、配偶者が自宅を相続した場合で子から請求があった場合は、子に500万円を支払わなくてはなりません。これでは相続によって配偶者が住む自宅を失いかねません。

それを解決するために設けられた制度が「配偶者居住権」になります。これは相続された自宅を、「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分け、配偶者の自宅の相続額を低く設定する効果が生じます。

先の相続総額4000万円の例で言いますと、配偶者居住権が1000万円とされればその居住権をもって住み続けることが可能となり、残りの負担付き所有権を子が相続した場合には、配偶者の相続額は2000万円ですので、1000万円分の預貯金を相続できるという仕組みになります。子には負担付き所有権1000万円と預貯金1000万円が相続されることとなります。

どういうことかと言いますと、相続が開始した年齢にもよりますが、配偶者はその先何十年も生きることはないと仮定し、平均余命から割り出した住み続けられる間の価値が配偶者居住権になります。あるいは何年か後には老人ホームに移るので、自宅にはそれまでしか住まない、という選択肢もあるかもしれません。配偶者が亡くなった場合は自宅は子のものとなりますので、それが負担付き所有権となります。

この規定によって、現在の自宅の価値がまるまる配偶者の相続分になってしまい、その他の財産を相続する権利を失ってしまうことから回避されることになります。

とはいえこの改正内容については、負担付き所有権が付いている建物の資産価値の低下や売買する際の市場性の問題(買い手がいない)、配偶者居住権と抵当権の問題など権利関係が複雑になっており、実際の運用面では非常にやっかいな問題をはらんでいるようです。

相続人間でこのような制度を用いざるを得ない関係性があるようでしたら、遺言を残しておくことが最善策だと思われます。

これらの算出は個別具体的になされるものですが、単純に式で表すと、建物敷地の現在価値-負担付き所有権=配偶者居住権の価値ということになります。よろしいでしょうか。

では第2の遺産分割に関する見直しについて見てみます。これについては次の3つの内容が含まれています。

①配偶者保護のための持戻し免除の意思表示推定規定の新設

②仮払い制度等の創設・要件明確化

③遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲

です。

①については、婚姻期間が20年以上であれば、配偶者に居住用の不動産を生前贈与または遺贈した場合でも、原則として計算上「特別受益」(遺産の先渡し)を受けたものとして取り扱わなくてよいという内容になります。

現行制度では、被相続人が配偶者のためを思って自宅を生前贈与していた場合でも、「持戻し制度」というものによってその自宅は「特別受益」とされ、遺言による「持戻し免除」の表示がない限り、相続財産に合算されてしまいます。

どういうことかと言うと、先ほどの総額4000万円の例で見ますと、現行法では生前贈与された2000万円の自宅も相続総額に含まれることとなります。配偶者の相続分はこの自宅のみとなってしまい、残りの預貯金2000万円はすべて子に相続されることになります。

これでは生前贈与した意図が相続に反映されないこととなってしまいます。今回の見直しでは、20年以上法律上の婚姻期間がある者については、その貢献に報い、老後の生活を保障すべきものとして、「持戻し免除」の表示がなくても表示があったと推定して(被相続人の意思の推定規定)、遺産の先渡しとして扱わずに相続財産総額に含めないことになります。

先の例で言いますと、遺産総額は自宅を含まない預貯金2000万円となり、配偶者と子がそれぞれ1000万円ずつ相続することになります。

次に②の仮払い制度について、現行法では判例から、遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金の払い戻しをすることができません。相続される預貯金債権は相続人全員の共有債権になりますので、それぞれの相続分が確定するまでは生活費や葬儀費用、相続債務の弁済などの必要性があっても払い戻しができず、相続人が立替える必要がありました。

今回の見直しにおいてはこれが緩和され、2つの仮払い制度が設けられることとなりました。

ひとつは預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮処分の要件が緩和されます。従来も訴えにより認められることはありましたが、見直しによって、仮払いの必要性があると認められる場合は他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断(手続き)で仮払いが認められるようになりました。

もうひとつは、家庭裁判所の判断を経なくても払い戻しが受けられる制度が新たに設けられました。これは相続人としての相続分であれば、そのうちの一定額について単独で払い戻しが認められるという制度です。具体的には、(相続開始時の預貯金総額×1/3×払い戻しを受ける共同相続人の法定相続分)まで、払い戻しが認められることとなります。

③の相続開始後の共同相続人による財産処分についてですが、現行法では特別受益のある相続人が遺産分割前に遺産を処分してしまった場合には、他の共同相続人に不公平な結果が生じてしまいます。

例を挙げますと、配偶者がなく子が兄弟2人あったとします。相続される預貯金が2000万円で、長男に2000万円が生前贈与されていた場合には、この贈与分は持戻しとなり、相続総額は4000万円になります。長男にはすでに2000万円が渡されていますので、今回の預貯金2000万円はすべて次男に相続されることとなります。

しかしこの2000万円のうち1000万円分を長男がだまって引き出していた場合には、残りの預貯金が1000万円となってしまいます。すると相続預貯金総額はもち戻しを含めて3000万円となり、法定相続分にしたがって兄弟それぞれが1500万円ずつ相続します。ここでは長男はすでに2000万円を贈与されていますので相続分は0円となり、次男が預貯金総額の1000万円を相続することになります。

これでは長男が贈与分の2000万円と引き出し分の1000万円の合わせて3000万円を受け取ることになり、次男は1000万円しか受け取れず不公平な結果となってしまいます。この場合は裁判に訴えても、結論から言うと次男の受け取り分は本来の2000万円に届くことはありません。

その不公平を是正するために、遺産を処分した者以外の同意(この例では次男)があれば、処分したもの(長男)の同意を得なくても処分した預貯金(1000万円)を遺産分割の対象とすることができる、という法律上の規定が加えられることとなりました。

これによって、たとえ共同相続人の一人がこっそり分割前の預貯金を引き出してしまった場合でも不公平が起こらない制度となりました。今の例で言うと、相続財産の総額は4000万円とされ、次男は1/2の2000万円を相続することができます。

https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/

次に第3の遺言制度の見直しについて見てみましょう。これには次の3つの内容があります。

①自筆証書遺言の方式緩和

②遺言執行者の権限の明確化

③法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(民法ではなく遺言書保管法によります)

です。

①について、現行法で自筆遺言に法的効果を生じさせるには遺言書の全文を自書する必要があり、財産が多数ある場合には相当な負担が伴いました。

今回の見直しでは、自書によらないパソコンなどで作成した財産目録を添付することができ、合わせて銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を添付することでも法的効果が生じることとなります。

②の遺言執行者の権限の明確化については、遺言執行者の一般的な権限として、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対し直接にその効力を生ずる、ということが明文化され、また特定遺贈又は特定財産承継遺言(遺産分割方法の指定として特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合における、遺言執行者の権限等が明確化されました。

③について、現行法では自筆証書遺言の管理は遺言者に任されていましたが、見直しによって法務局という公的機関に保管できる制度が創設されました。

この制度では相続開始後に相続人が遺言書の写しの請求や閲覧をすることが可能となり(その場合は他の相続人にも遺言書の保管の事実が通知されます)、紛失や改ざんの恐れがなくなることになります。

保管については申請者が撤回することもできます。なおこの制度では現行自筆証書遺言で負担になっている、「検認」の規定は適用されません。

第4の遺留分制度に関する見直しについて見てみましょう。これも2つの内容からなります。

①遺留分減殺請求権から生じる権利を金銭債権化する

②減殺請求がなされた場合に、請求された側が金銭を直ちに用意できないときは、請求された側である受遺者などが裁判所に請求することによって、金銭債務の全部または一部の支払いについて、相当の期限を与えられる

というものになります。

①の遺留分減殺請求の金銭債権化とは、現行法では請求がなされた際にその財産が金銭でなかった場合には、共有状態が生じてしまい事業承継などの支障になってしまいます。その状況を回避するために、減殺請求された債権は金銭で支払われることを明文化したものです。

②については遺贈などされた財産の額が大きい場合であっても、実際に別途金銭を用意できるとは限りませんので、この内容も加えられています。

第5の相続の効力等に関する見直しですが、これは"相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができる"、ことについての見直しとなります。

どういうことかと言いますと、登記なくして第三者に対抗できるという内容自体は問題ないのですが、相続人の債権者において債務回収の差し押さえなどが発生する場合は、通常法定相続分を想定して計算することになります。ここで遺言によって法定相続分を下回る内容でしか相続されなかった場合は、債権者等の第三者の取引の安全が確保されないことになります。

この観点から今回の見直しにおいては、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないと改正されました。登記されれば債権者もその内容について知ることができますので、取引の安全性が確保されることになります。

法定相続分までは現行法とおり、登記なくして第三者に対抗することができます。

第6の相続人以外の者の貢献を考慮する方策ですが、相続は相続人にしかすることができません。相続人以外の者には、例えば親身になって世話をしてくれた長男の妻にも相続はなされません。これらの者に財産を贈りたい場合には贈与によるか、遺言書による遺贈や死因贈与の方法をとります。

しかしこの遺言書がなかった場合には、どんなに被相続人に尽くした者であっても、遺産分割協議に加わることはできません。この不公平を見直すべく、特別の寄与の規定が設けられました。

これは相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合に、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払いを請求することができるという制度になります。請求できる親族とは6親等以内の血族および配偶者、3親等以内の姻族を言います。

遺産分割は現行とおり相続人だけで行われ、それとは別に特別の寄与があった者が相続人に請求を行ないます。これには算出式などありませんので、当事者同士の話し合いになります。

以上が改正の内容となりますが、現時点では改正法全体の具体的な施行日は決まっていませんが(公布の日から1年以内)、自筆証書遺言の方式緩和(自書以外の目録可)は平成31年1月13日に施行されます。また自筆証書遺言の保管制度は、公布の日から2年を超えない範囲内での施行とされました。

https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/

READ MORE

今日は遺産分割協議について書いていきます。5月の記事で記載しなかった部分の補足になります。

「遺産分割協議」は相続人全員の合意によって成立します。ですのでその前提として相続人全員が参加する、あるいは欠席する者の同意を、文書をもって確認(実印、印鑑証明)することが必要になります。

行方不明者がいた場合などは、リンクの前回記事を確認ください。遺産分割が成立した場合は、各自に配分される財産は相続開始時にさかのぼって効力を生じます。

https://estima21-gunma-gyosei.com/archives/520

遺産分割会議が相続人全員の合意で成立すると、協議成立前までは共有財産とされていた財産が、相続時にさかのぼって、成立した配分の相続分を各相続人が単独で有していたこととされます。もともとそのそれらの財産は共有ではなく、各相続人がそれぞれ単独で相続したことになります。

しかしこの場合でも、遺産分割前に「登記を有した第三者」が既に介在していた場合には、その第三者の権利を害することはできませんので、注意が必要になります。また遺産分割によって法定相続分を超えた権利を取得した相続人は、登記をしなければ遺産分割後に権利を取得した第三者に対抗することはできません。

次に「相続分の譲渡」について見ていきましょう。前述した通り、協議成立後はそれぞれの分割財産は単独財産となりますが、分割前は共有財産ですので単独で処分することはできません。しかし法定相続分を他の者に譲渡することができます。これもホームページで確認ください。

https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry52.html

ここで他の相続人は相続分を譲り受けた者に対し、相続分の価格をもって取り戻す権利を有します。これは「取戻権」と言いますが、一方的な意思表示のみで行うことができます。この権利は譲渡の通知があったあと、1ヶ月以内に行わなければなりません。

READ MORE