この土曜日に前橋の赤木千本桜を見に行ってきました。初めて行きましたが、あいにくの曇り空。週中の天気予報では雨でしたが朝から雨が降る気配もなく、今日から桜まつりということで8時に家を出ました。

今年は3月が異常に暑かったこともあって桜も散り頃で、ここも朝からすごい桜吹雪。こんなにすごい桜吹雪の回廊を通ったのは初めてで、ほんとにびっくりしました。♫桜舞い散るではなく、桜降りしきるでした。写真ではなく、動画を撮ればよかった。

3月の高い気温も、地球温暖化の影響でしょうか。温暖化といえば、先週CSで「空の大怪獣ラドン」という東宝の特撮映画を見ましたが、その中で技師のおじさんが「最近は地球温暖化で暑くて困る」と言っていました。1956年の映画ですよ。笑ってしまいました。

さて、今日は建設業許可の中の経営事項審査の改正についてお話します。建設業として公共事業を元請として受注する際にはその工事業種の経営事項審査(経審)を受けていることが前提となりますが、この平成30年4月1日から経営事項審査の審査項目及び基準が改正されました。今後の審査基準は新基準となります。

申請様式に変更はありませんが、評価点について4つほど変更がありました。具体的には、

①社会保険未加入業者への評価について

②防災活動への貢献の状況の評価について

③建設機械の保有状況の評価について

④評価対象となる建設機械の範囲の拡大の変更です。

特に国交省が建設業許可業者に対して取り組んできた、社会保険等未加入対策についての目標期限も迫っていることもあり、社会保険等未加入業者への評価が厳しくなりました。

一方、国や地方公共団体等に対する建設業許可業者の防災活動への貢献による加点が大きくなりました。

また建設業に使用する建設機械の保有台数による加点も大きくなりました。保有台数が少ないほど、改正前との比較では加点幅が大きくなったということです。

建設業許可業種の公共事業の元請け受注をされる方は、改正のメリット、デメリットを押さえることも必要になるかと思います。

http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry43.html

Related Posts

今日は、建設業の解体工事業の新設に伴う経過措置についてお話します。

平成28年6月1日の建設業法の一部改正に伴い、新たな業種として「解体工事業」が追加されました。それによって、従来の括りであった「とび・土木工事業」については、次の経過措置がとられています。

1つめは建設業許可について。施行日時点でとび・土木工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者については、平成31年5月31日までの間は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能であるということです。

2つめは経営業務管理責任者について。施行日前のとび・土木工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされるということです。また、経管者に準ずる地位における経験も同様となります。

3つめは技術者について。施行日時点でとび・土木工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間は解体工事業の技術者とみなされるということです。

4つめは経営事項審査について。経営事項審査においても、平成31年5月31日までの間は従来のとび・土木工事業と変わらない評価による点数も算出します(完成工事高・技術職員数)。

また平成33年3月31日までの間は、当該技術者も解体工事業の技術職員として評価されます。

以上が「とび・土木工事業」における経過措置ですが、これも技術者の措置を除いては、あと1年で終了となります。「とび・土木工事業」許可のみで解体工事業を継続されてらっしゃる建設業の方は、うっかりの無いように、お早めの許可申請をお願いいたします。

http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry4.html

READ MORE

今日は建設業許可における、新規許可申請後の申請や届出について書きます。

建設業は建設業法等により「建設工事の適正な施工を確保」することにより「発注者の保護」をするとともに、「建設業の健全な発達を促進」し「公共の福祉の増進に寄与」することを目的としており、運用には厳しいルールや罰則が設けられています。

そのため許可期間は5年間と定められており、5年ごとに更新許可申請をしなければなりません。また許可要件も許可取得時だけ満たしていれば良いものではなく、継続して満たしている必要があります。許可要件を欠いた時点で許可が失効します。

申請や届出をしなければならない手続きの内容は、その猶予期間ごとに分けて書きます。

■建設業許可については、

①有効期間は許可取得日から5年後の許可取得日の前日までとなります

②有効期限の30日前までに許可更新申請を行います。有効期間を1日でも過ぎると許可は失効してしまい、その場合は再度新規の許可申請をする必要があります 。更新申請は許可が切れる日の3ヶ月前から受け付けていますので、早めに更新申請をしましょう

③更新手続きの内容は新規許可申請の場合とほぼ同様です

④それまでに許可の内容に変更があった場合は、その変更手続きが正しく行われている必要があります

⑤更新には過去5年間の決算届けが必要であるため、毎年決算変更届けを提出している必要があります。決算変更届け(事業年度報告書)は、毎年度終了後4ヶ月以内に必ず提出します。提出を怠ると更新手続きが受けられません。

■次の内容に変更があった場合は、決算変更届けと同時に提出します。

①使用人数に変更があった場合

②定款が変更された場合

③令3条に規定する使用人(支配人や一定の権限を有すると判断される者)一覧表に変更があった場合

④国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者に変更があった場合

■次の内容に変更があった場合は、30日以内に必ず届出を行います。

①商号や名称に変更があった場合

②代表者、役員、事業主、支配人等に変更があった場合

③営業所の名称、所在地、業種に変更があった場合

④営業所の新設、廃止があった場合

⑤資本金額(出資総額)に変更があった場合

■次の内容に変更があった場合は、2週間以内に必ず変更届を提出します。重要項目であるため猶予期間が短く設定されています。

①経営業務管理責任者に変更があった場合

②専任技術者に変更があった場合

③令3条に規定する使用人に変更があった場合

④建設業許可の要件を欠いたとき

あと「廃業届け」に関してですが、実際に廃業した場合はもちろん提出しますが、役所から廃業届提出の行政指導があった場合にも提出しなければなりません。これは30日以内に行います。要件を欠いての行政指導については、別記事で書いていきます。

http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry11.html

READ MORE

ここのところ日本の北から南まで大きな地震が多いですね。今週は九州で火山も噴火しました。

被災地の方々の被害がとにかく小さなことを願うばかりですが、2011年3月11日の東日本大震災以降日本列島の地殻変動も大きくなり、今後はもとに戻ることはなく地震や火山活動も一層活発化していくようですね。

もっとも地殻は動き続けているので、もとに戻るという表現も変ですが。

聞くところによると日本がここまで急激に発展できたのは、高度成長期にたまたま地震が鎮静期に入ったためであるとのこと。災害復旧に国力を割かれることなく、産業の育成に邁進できたのが大きな要因という見方もあるようです。

私の故郷は静岡県西部にある袋井市というところで、高校までそこで暮らしていました。その時代は東海大地震の発生が突然クローズアップされ、大地震がいつ起こってもおかしくないと言われる中で過ごしましたが、その頃の静岡県は地震らしい地震もあまりなかったように記憶しています。

いまでも静岡県や愛知県は地震が少ない(ひと頃の伊豆群発地震は別として)という意識がありますので、先週の愛知の地震にはびっくりしましたが。正直東海地方では小さな地震であっても、今でも不安になってしまいますね。

東海地震というと、唯一予知が可能な大地震ということで莫大な国家予算のもと研究が続けられていますが、数年前から現実的な直前予知は不可能ということで、1978年に制定された大規模地震対策特別措置法も、40年ぶりに「予知前提」から「減災」へ改正等の方向に進んでいますね。

もちろん大きな費用がかかることであっても地震の研究は必要だと思いますし、また大きな期待も寄せています。しかし現実にとてつもなく大きな災害を経験してみて初めて、「減災」が最重要であることもわかりました。

時代ということもありますが、その頃の静岡での地震の話題や記事はもっぱら予知に関するものばかりであって、避難訓練とかの減災にはメディアも行政も目がいっていなかったと思います。まあ国自体がそうでしたし、予知もできるかもしれないと考えていましたから当然のことだったんでしょうけど。また静岡は伊豆をはじめとする観光県でもありますので、地震を意識させる報道もあえて抑えていたんでしょうね。

今でも盆暮れには実家に帰省しますが、10数年前などはその度に見る週末版の静岡の新聞記事は見開きでの地震特集が非常に多くて、普段地震のことなどあまり考えていなかった群馬在住者にとっては本当に地震が間近なのかと緊迫感ありまくりでした。

記事の内容は地震発生のメカニズムなどの地震そのものについての特集が多かったんですが、それが最近は避難訓練とかの減災の記事が多くなってきたことは、注意喚起ということも含めて、現実的にはとても良いことですね。

でも数年前に、行政がショッピングセンターなどの民間と初の協同避難訓練を行ったとの記事を見た際には、逆にそのあゆみの遅さにコケてしまいましたが。今や日本全国どこで大災害が発生してもおかしくない時代に突入してしまいましたが、それこそ日頃から減災を考えないといけないですね。

でも巨大地震が取り沙汰されている地域と比べると群馬県はのんびりしていますね。もちろん経済的な被害など、被る損失は日本のどこに住んでいようがみんな同じですが、直接的な生命や家屋等への被害については、「群馬は大きな災害はないから」で終わってしまいますから。それもあって群馬に居を構えたのですが、災害はないに越したことはないですね。

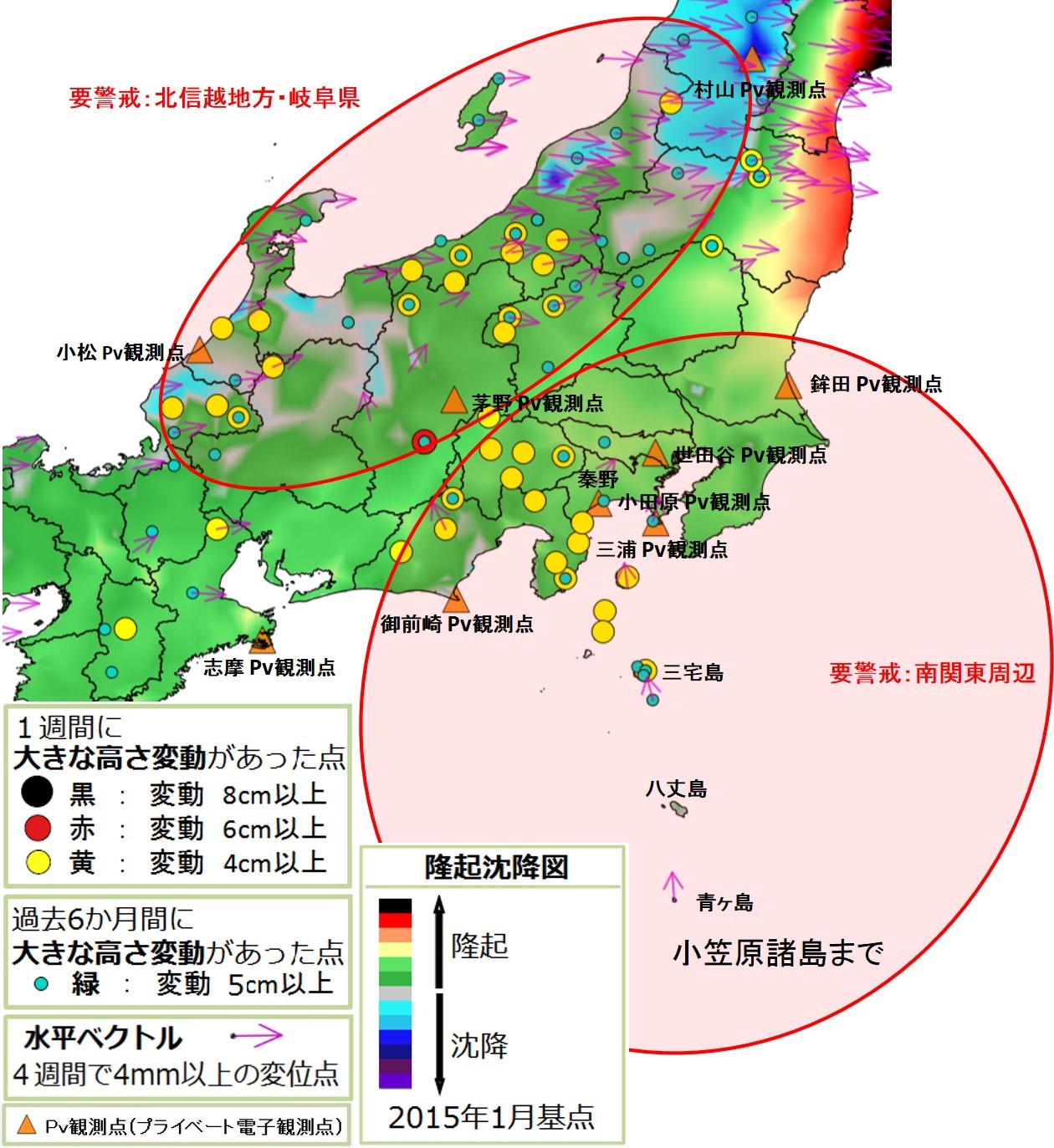

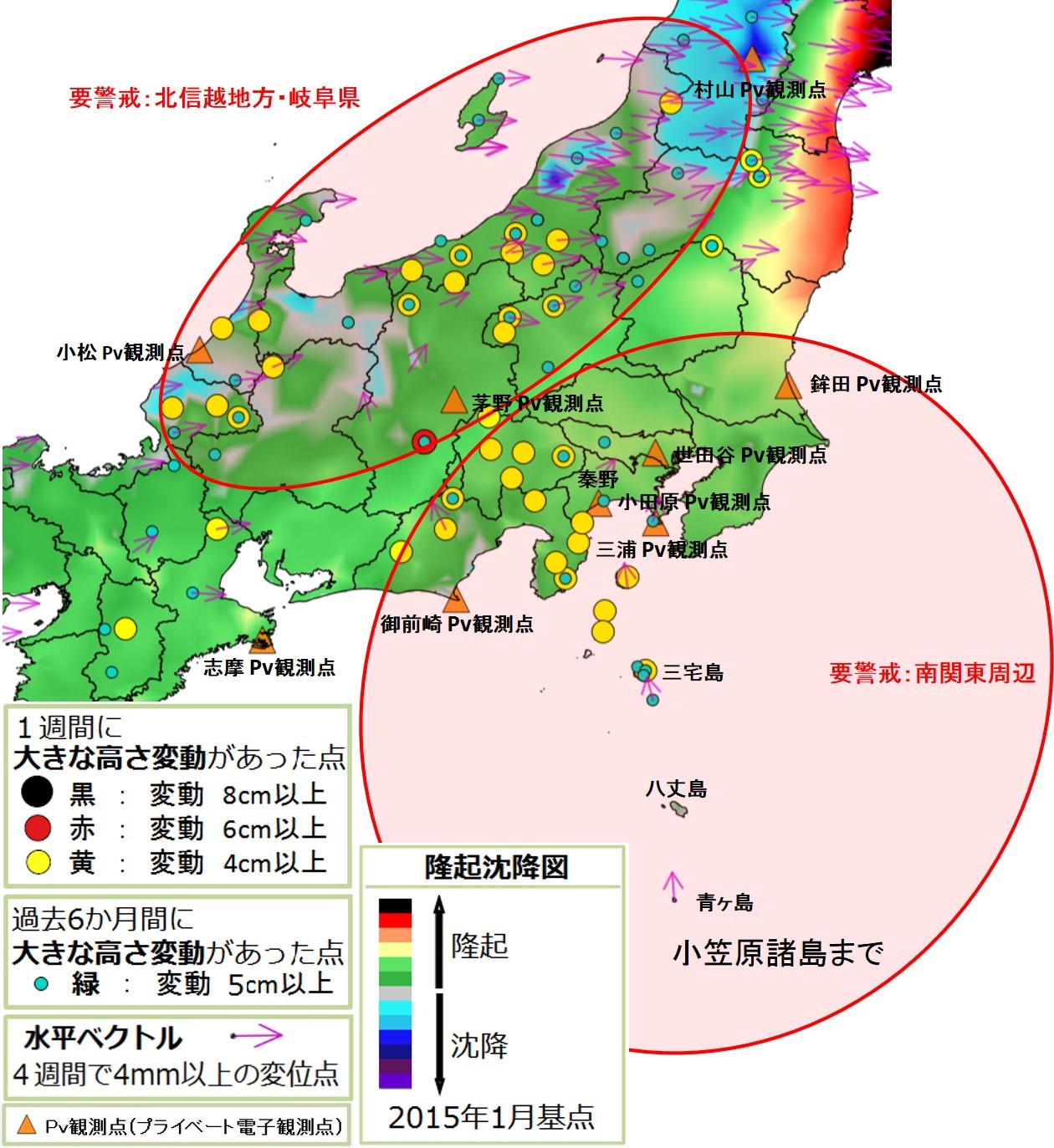

とここまで書いてしまいましたが、私は14年9月からここのメルマガを愛読しています。

JESEA(地震科学探査機構)https://www.jesea.co.jp/

最近はメディアにもよく取り上げられていますが、GPS等を利用した各地の地殻変化をもとに全国の地震発生の可能性を指摘しており、結構信頼しています。別に宣伝をするつもりではないのですが、先日ハプニングがあって笑ってしまいました。

実は3月21日発行のメルマガに、「今回全国的に4cm超の週間高さ変動が98点の多さで一斉変動を起こしました。 異常点が集中した南関東周辺および南海地方を要警戒にレベルアップしました。 これだけ一斉異常変動が起きると大きな地震の予兆と解釈せざるを得ません」との記事が載っていたのでアラびっくり。こんなことはいままで一度もなかったですし。

一部の図も添付しましたが、異常の現れた場所が富士山を含む場所だけに、かなりやばいなと思ってしまいました。

私は急いで奥さんにこの話しをし、夜にもかかわらず県外に散らばっている4人の子供達にラインをしてもらいました(結構冷ややかな反応でしたが)。

しかし!毎週水曜日発行のこのメルマガが土曜日にも来たので、いよいよ緊急速報かと思ってあけたところ、「国土地理院データの不具合によるレベルアップ撤回について」と書かれていて思わずこけてしまいました。

子供たちに撤回ラインを送ってもらったところ、「なんだメルマガか」という一層冷ややかな反応をもらいました。

もちろんこのミスを非難することでは到底なく、引き続いてどんどん情報を発信していただきたいですし、国についても慎重にならざるを得ないでしょうが、情報発信も前向きに考えていただきたいなと思う今日この頃です。早朝のミサイルJアラートはごめんですが。

国会のやりとりを見ていても、無責任な今の政権、誰かが責任をとらなければいけないことには知らんぷりなんでしょうが。今日はメルマガのミス記事というより、自分の笑い話で終わってしまいました。というか笑い話で良かったですが。

READ MORE

週末の暑さとは打って変わって、昨日今日は雨模様で少し肌寒い天気ですね。でもあさってからGW前半にかけては暑いくらいの好天が続くようですね。GW後半の天気が少し気がかりですが、今年は日の並びも良いし、景気には良い影響を与えるでしょう。

私もメーカーに努めていた頃はここが前半最大の山場であり、仕掛けていた企画の成果が気になるところでした。新人行政書士として迎えた今年は、のんびり旅行を楽しむ余裕がありますが、来年からは遊ぶ暇もないことを期待しています。

今日は建設業許可の種類について書いてみます。

まず営業所の所在地によって申請先が異なる、知事許可と国土交通大臣許可の2種類があります。

知事許可とは、1つの都道府県でのみ建設業法に基づく営業所を設ける場合の許可となります。この場合の許可は都道府県知事が行い、申請先は各都道府県知事となります。

国交大臣許可とは、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合の許可となります。この場合の許可は国土交通大臣が行い、申請先は主たる営業所を管轄する地方整備局等になります。実務的には知事許可と同様に都道府県の窓口に申請することになります(手数料の収め方や受付日等が異なる場合があります)。

知事許可と大臣許可の違いは、契約を行える営業所が他県にも置かれているかどうかだけの問題であり、基本的には許可内容にそのほかの違いはありません。

また同一業者が知事許可と大臣許可の両方を受けることはありません。どちらか一方の許可だけです。知事許可を取得していても他県に営業所を開設した場合は大臣許可に変更をし、大臣許可の場合であっても一つの県以外の営業所を閉鎖した場合は、残った県の知事許可に変更します。

なおこの2つの許可区分はあくまでも営業所の所在地に基づくものであって、施行する工事現場はどこでも構いません。知事許可を受けた者が他県で工事を施行することにはまったく問題ありません。

申請先による区分のほか、下請に出す工事金額の総額によっても2つの許可に区分されます。ひとつは一般建設業許可であり、もうひとつは特定建設業許可です。

まず一般建設業許可とはどのようなものでしょうか。次のいずれかが該当します。

①発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額が4000万円未満の工事のみを行う建設業者

②建築一式工事においては、下請に出す工事金額が6000万円未満の工事のみを行う建設業者

では特定建設業許可とはどのようなものでしょうか。次のいずれかが該当します。

①発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額が4000万円以上の工事を行う建設業者

②建築一式工事においては、下請に出す工事金額が6000万円以上の工事を行う建設業者

ひとつの業種については一般建設業許可と特定建設業許可の両方は取得できず、業種ごとにどちらか一方のみの許可となります。金額についてはいずれも消費税等込の金額です。

なお注意しなければいけない点は、この一般建設業か特定建設業かの区分については直接請負う金額に制限はなく、あくまでも下請けに発注する金額によって決まるという点です。大規模な工事を請負ってもそのほとんどを自社施工で行い、下請けへの発注金額が4000万円に満たなければ、一般建設業の許可でも大丈夫ということになります。

ただしひとつでも特定に該当する工事を請け負う場合は、やはり特定建設業許可が必要であることは言うまでもありません。

なお別記事でも書きますが、特定建設業許可は一般建設業許可と比べてその責任範囲が増すため、取得要件も厳しくなり技術者の要件や財務要件のハードルが高くなります。

http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry6.html

READ MORE

GWに岐阜の犬山城に行ってきました。もともと岐阜に嫁いだ長女と孫たちに会うための旅であり、特に観光の目的もなかったのですが、天守が現存している国宝のお城ということにつられて行ってみました。

混雑することも予想しての、途中ランチを食べての訪問でしたので、特に駐車場探しでイライラすることもなく現地近くまで到着しました。どうせ混んでいるだろうから駐車場はそこそこ遠くてもよいかなというところで探し始めましたが、城から1.5キロほどのところに早くも第3駐車場が現れました。

シャトルバスもなさそうなのになんでこんな遠くに駐車場があるのかしらといぶかしがっていたところ、スマホを見ていた娘が何やらそこから城まで観光街があるらしいことを見つけました。へえ、ということで、とりあえず犬山城を見てから観光街に行くことにしました。

第3駐車場も満車でしたので、待つまでもなくパスし犬山城近くまで車を進めました。ここなら城から近いだろうというところで車が道路端に列を作っていましたので、駐車場だろうと当たりをつけて並んでみました。

進むのにそれほど時間はかかりませんでしたが、左の視界に駐車場が見えてきたところで、駐車場取付道路の入口(そこを左折して100mほど行くと駐車所の入口になります)に立っていた交通整理のおじさんから、「道に車の列ができるとまた近所からクレームがくるから」と、駐車場に入るのをあきらめてくれないかみたいなことを言われましたが、あと1台進めば公道から取り付け道路に入られるところでしたので、ごめんなさいをして駐車場に入りました。

列を作らせないための方策であれば列の出来始めのところで注意をするとか、メッセージボードで目立つようにするとかの方法を取れば良いのにと思うとともに、おじさんの言うことを聞いて車列を離れてしまった方は、さぞかし人の良い方なのだろうとも思いました。アリバイ作りのための方策なのでしょうが、人の良さそうな係員さんでしたので逆にスカを引かされているんだろうなとも感じました。

さてその駐車場からは犬山城はすぐでした。ベビーカーを押しながらえっちらほっちら坂を上っていくと天守につきましたが、その間やけに若い人達が多いのに気づきました。年配のかたや家族連れが多いことを想像していましたが、ゆかたを着た若い女の子たちやカップルがあまりに多かったので、地元の祭りでもあるのかなと思いながら歩いて行きました。

そんなこんなで天守前の広場で景色を見たり写真を撮ったりしましたが、天守の中への入場は2時間待ちでしたので、さすがに内部の見学は断念しました。下から見上げると最上階を人がゆっくりと列を作って進んでいましたが、2時間並んでさえゆっくり景色を見れないんではと、思わず「あらら。。」という言葉が口をついて出てしまいました。

そんなこんなでのんびりしてから、犬山城から正面に続く通りを散策しました。そこには若い方たちが一段と多く歩いており、聞くと町おこしとして通りを活性化させたとのことでした。私も以前から町おこしには興味があり、大学の社会人講座に通って地域政策を勉強したり中小企業診断士の勉強からも学んでいましたので、ここも成功例のひとつなのかなと思いながらブラブラしました。

通りは五平餅などの串グルメやかき氷などの食べ物の店が中心でしたが、それぞれの店に小さな列ができていました。通りの出口(犬山城に向かっては入口に当たります)には着物ゆかたのレンタル屋さんがありましたので、なるほどと合点がいきました。

ちなみに観光人力車もありました。町おこしで有名なところでは伊勢のおかげ横丁などがありますが、どちらも風情があって各年代が楽しめますし、一度行かれてみてください。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/chiiki-joho/mmagazine/vol36.pdf#search=%27%E7%8A%AC%E5%B1%B1%E5%9F%8E+%E8%A6%B3%E5%85%89+%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%27

長くなりましたが、農地転用の説明の中で、市街化区域では許可ではなく届出のみでよいとの話をしましたので、その中の都市計画法やまちづくり三法を思い出し書いてみました。次回からはそのことについて触れてみます。

READ MORE

今日は建設業許可取得の必要性について書きます。

建設業は時に公共性も伴いまた総じて発注金額も大きいところから、様々な法律による規制が設けられています。特に建設業法第一条の「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」ことから、許可や運用には厳しいルールや罰則が設けられています。

しかし建設業界は企業ベースでは99.9%が中小企業であり、そのうちの95.5%が小規模企業やひとり親方等の個人事業主です。

建設業許可については厳しい許可要件や取得にかかる費用も発生しますので、すべての事業者に許可取得を強制することは合理的ではありません。ですので一定の規模(請負金額)以上の建設業者について、取得を強制する(建設業許可がないと、一定額以上の請負工事を施工することができません。施工した場合は違法となります)法律となっています。

許可取得のハードルや中小企業の状況については別の記事で記載していきます。

建設業許可は人や施設、財務面などの要件を満たさないと許可を受けることができません。特に人に関するものは、経験年数を証明しなくてはならなかったりかなり煩雑な手間を要します。

もちろん役所のホームページ等から知識を得て、ご自分で許可申請をすることも可能です。しかしお忙しい経営者の方々にとっては時間はお金には変えられませんので、必然的に行政書士等の専門家に許可取得を依頼することが多くなります。

建設業許可は一定基準を超える建設業者(あるいは関連する電気工事業者等)が取得しなければいけない許可ではありますが、それ以外の業者ももちろん取得することができます。

現在は法的に建設業許可を取る必要がない状況であっても、近い将来により範囲を広げた工事に参加する意欲がある場合は、現段階でも検討する価値は高いと思います。

昨今は社会的にも、また行政からも「コンプライアンス」の必要性が強く望まれています。特に建設業においては社会に安心を与える重要性から元請業者等に対してもより強く望まれていますし、元請業者自身も自らの責任という観点から、契約する下請け等に対しても建設業許可を有した業者を採用する方向性も見えてきています。

ここのところの人手が足りない業者が足りないという状況においても、まず優先されるのはコンプライアンスという時代であることは否めません。

先に書きましたとおり、許可申請やその維持についてはそう安くはない諸々の費用が発生します。ですので現在の状況と今後の展望を鑑み費用対効果の面も含めて、この機会に建設業許可の取得をご検討されてはいかがでしょうか。

http://gyosei-suzuki-office.com/category1/

READ MORE

私の勉強ノートを見つけましたので、これからこれをもとにブログを書いていきます。

最初に士業を志したのは17年前。当時も漠然とした思いではあったのですが、40歳を目前にして、会社を辞めて自分で士業をやりたいという思いが強くなり、急に勉強を始めました。その時に選んだものは中小企業診断士でした。まあ会社にいても資格が邪魔になることはないし、自分のスキルやノウハウを活かせると思ったからです。

当時も会社に特に不満もなく給料も良かったのですが、とにかく無性に自分の力を試したかったんでしょうね。家でも会社でも、半ば公然とその思いは伝えていました。

年齢も年齢ですので決して若気の至というわけではないのですが、結果としては明らかに当時は進まなくて正解だったんでしょう。その頃小中学生だった4人の子供も大学を終え、無事に社会人として生活(上3人の娘は結婚し、独身は社会人2年目の男の子だけですが)していますし、それもこれも勤めていた会社のおかげでした。

当時は単身赴任ではなく、転勤してきた群馬の借家住まいでしたが、とにかく忙しい時期でした。会社もみなし労働を導入し、その中でも今話題の企画業務型裁量労働営業として土日以外はカウントしなくても残業は100時間を優に超えていましたし、そんな環境で酒も控えて帰って勉強をしていた時期でした。

中小企業診断士の試験も方式が変わったばかりでまだ1次試験も今ほど難しくはなかったんでしょうが、思いもかけず1回で合格してしまいました。ただそこまでで、結局仕事が忙しいのやら楽しいのやらで、結局2次試験は受けずじまいでした。そこから10数年が経って子供たちも巣立ち、そろそろ次もということで会社も辞め行政書士としての今に至ります。

思い立って再度試験勉強を始めたのは4年ほど前の8月ですが、もう診断士の試験は間に合いませんでしたので、何か資格試験はないかなということで行政書士の勉強を始めた次第です。今考えるとあまりに無謀ですが、せっかくやりだした勉強でしたので2つの勉強を並行して行っていました。

翌年の診断士は1次はクリアしましたが、一発合格を狙った2次の最後の財務でつまずきました。横の受験者が問題用紙のページを切り取って見やすくしていた?(問題用紙を見られた方ならわかると思いますが)のが見えましたので、3科目まで出来のよかった私も調子に乗って切り取ったのが運の尽き、逆にページのやりくりがうまくできなくなりパニックになってアウトでした。その時のことは今もよく覚えていません。結果はBで落第。3科目までAで、4科目目だけDで足切り。悔やまれてなりません。

2年目の2次は財務さえやれば大丈夫だろうということと、この試験特有の訳のわからなさ(これもわかる方にはわかると思いますが)から他の科目の勉強はあまり意味がないと考え、ほとんどやらずに受験し落第してしまいました。

昨年は再度1次試験を受けましたが、平均点も68点超えでクリアしました。でも行政書士に受かっていましたし、2次も問題ないだろうとタカをくくって勉強もやらず散々な結果に終わりました。今も試験の復習はしていませんが、かなり大きな事故をしでかしたんでしょう。今年の2次はモチベーションを上げないとむつかしいかな。そろそろ過去問引っ張り出してみようかな。。

診断士試験を目標にされる方は、1年目で受かる決意で臨んで下さい。そもそも一度に2つの勉強はしない方がよいです。覚えるのがむつかしいというよりも、両方のモチベーションを維持するのは無理です。

ということで行政書士試験の話に戻りますが、当然1年目は記念受験でしたが、難易度が非常に高い(というか問題の質自体が議論されるほどのレベル)年でしたので当然落ち、翌年はその影響で問題が易しくなったにもかかわらずモチベーションが低くて落ち(診断士に受かると思っていましたので)、その翌年になんとか受かった次第です。

診断士の試験は科目が多く門外漢な分野も多いのでLECの通信教育で勉強しましたが、行政書士の方はまったくの独学でした。使用したのは書店で売っているLECの合格基本書と同じく過去問だけです。

最初は何回も見てひたすら覚えるだけで、他の手段は使いませんでした。2年目はさすがに飽きたので、法律の解釈本も買いましたが、こちらは記憶するというよりも解釈の幅を広げるのに役立ちます。

人によっても違うんでしょうが、一番良かったのは自分でノートを作ることでした。他の人の文章を何回も見ていると、自分が間違って解釈していた場合もそのまま通り過ぎてしまい記憶の訂正がされないので、咀嚼したものを自分の言葉でまとめるのが一番よいです。

簡潔に見やすくまとめようとすると、必然的により正確に解釈することが必要になるからです。それと本だけに頼ると、直前に限られた時間で内容を再確認しようとした際に、丁寧に読み込むと時間がかかり内容を飛ばし読みしてしまいがちだからです。自分のノートなら、短時間で何回も重要点を確認することができるからです。

ということで作成したノートにネタがたくさんありますので、診断士の科目も含め、これからブログに書いていきます。

よく行政書士試験の難易度はどのくらいという話がありますが、これは人によって受け取り方が違うと思います。暗記科目だし、受かるまで受験できると考えれば、そこまでむつかしい試験ではありません。ただ暗記科目だからといっても、試験問題は解釈のむつかしい文章形式で出されますので、条文などの本当の理解が重要になってきます。私も何回も見直して初めて正しい理解に至ったものが数多くあります。

行政書士試験は60%をクリアすれば良いとはいっても、たかだか60点というものではありません。残りの40%近くは出来ないようなむつかしい問題や、明らかに試験問題としてはくだらない問題もありますので、うまくできてやっと60点にたどり着く試験といってもよいと思います。選択問題の多くのは4択か5択になるでしょうが、大体は2つまでは絞り込めます。ただその2択になってしまった時点で、かなりやっかいな状況であることは否めませんね。

行政書士試験が簡単かどうかは見方が別れますが、ざっくりと偏差値で62程度かなというイメージです。診断士試験は科目が多く、経済学や情報システムなどもこなさなくてはいけないので時間はかかりますが、それでも行政書士試験のようなひねくれたイメージはありませんでしたのでやりやすいです。

行政書士試験が落とすための試験という意味であるならば、結構むつかしいと思います。重箱の隅をつつくような問題や、本当にどうでもよい問題もありますので。最初の憲法の文章など、長くて時間ばかりかかります。ここの時間配分をやりくりしないと、やりやすい後半の問題も慌てることになります。ちなみに私は憲法を解いた後に、先に最後の一般も問題を解きました。

たまたま1回や2回で受かれば、結果として簡単だったと言えるんでしょう。簡単だと言われる方のパターンはそういうことだと思います。受かったから簡単。でも受かった方でも次の年の問題を解けば確率は5分5分だと思います。難易度は年によりますし(落とす問題がどの程度仕込まれているか)、200時間の勉強でもたまたまその年の問題がハマれば受かり、1000時間の勉強でもハマらなかったら落ちる。1年に1度の試験がこのような内容でよいのかとは思いますが、実際そのようなイメージの試験でした。とはいえ、きっちり勉強すれば、それほどむつかしい試験ではないですかね。

行政書士試験の勉強は独学で十分こなせると思いますし、模擬試験は必要ありません。ただ独学でする場合には、条文の解釈を正しく行う必要があります。出来れば違う参考書を併せて読むほうが良いと思います。

あとひとつ、記述式の問題集や予想問題は購入したほうが間違いなくよいです。私はLECのものを買いましたが、全体で60問あったと思います。条文の理解にも役立ちますし、その年出題されなくても、間違いなくいつかは出るであろう問題です。受かるまで使えます。私もこれがなかったら受かっていなかったかもしれません。ながなが書きましたが、最後のこれを言いたかったんです。

READ MORE

経営事項審査の「経営規模等評価」について、各項目の内容を見ていきましょう。

まずXⅠ完成工事高ですが、当然ですがこれは文字通り建設業者の規模によって差が出ます。中小建設業者が入札で大手と争っても意味はないことですので、いかに同規模の建設業者と競うかということになります。ですので同規模のライバル間では大きな差はつきません。

ちなみに評価できる上限は1000億円までですが、5億円くらい以下の業者間で格差がつきやすい評点設計となっています。

業種ごとに工事の完成高を申請しますが、2年または3年平均で、自社に有利な期間を選んで申請することができます。

多くの業種が対象の場合は煩雑な計算になりますので、経営事項審査シミュレーションソフトで有利な年数選択をします。2年または3年で統一し、混合することはできません。行政書士にご相談ください。ここでの注意点が3つあります。

1つは建材資材などの販売がある場合です。純粋に販売だけの場合は「兼業」となりますが、設置工事を行ない代金が発生した場合は、たとえ設置費用が安くてもそのすべてを完成工事高としなければなりません。建設資材の販売額と設置費用を合わせた額が完成工事高となります。資材の仕入費用が完成工事原価のうちの材料費ということになります。

2つめは工事の完成工事高の算出基準ですが、これは工事完成基準と工事進行基準のどちらを採用しても構いません。自社の方針にあわせて決めてください。

注意点の3つめは審査を受ける業種ではない業種の工事完成高についてです。基本的に対象業種以外の金額は、直接審査業種に影響は及ぼしませんが、何とか評価の対象に加えたいということであれば、関連する業種間の積み上げという手も考えられます。

例えば一式工事と同系の専門工事、あるいは専門工事業種同士が関連している場合には、その関連する工事業種も認められる場合があります。希望する場合は事前に役所に問合せを行ってください。なお仮に関連業種として積み上げた場合は、その関連業種は審査を受けることはできなくなります。

次にXⅡ自己資本額および平均利益額を見てみましょう。これは単純に自己資本額が高いほど点数が大きくなります。決められた算出式がありますので、それに基づいて計算をします。

平均利益額は直前2年平均の利払い前税引き前償却前利益を使います。すなわち営業利益に減価償却額を足し戻した額になります。ですので減価償却額が大きいほど点数も高くなることになります。これも同様に決められた算出式で計算します。

次はZ技術職員数および元請完成工事高ですが、これも技術職員数が多いほど点数は高くなります。しかしベテランから新人まで一律というわけではなく、国家資格保有者や技能講習受講状況に応じて点数が決められており、それでその技術者ひとりの点数が決まります。

1級資格保有者でありかつ管理技術者講習を受講している技術者が最も点数が高くひとり6点となります。段階的に点数が与えられ、資格がなく10年以上の実務経験がある者が1点、資格がなく実務経験も10年未満の場合は0点となります。全員の点数を加算して計算します。ただし同一技術者で加点できる業種は2つまでとなりますので、複数業種の審査を受ける場合には、技術者の配分も大切になります。

なお技術者の雇用状況にも制約があり、常勤でありかつ6ヶ月を超えて雇用されている必要があります。定年延長の社員であれば、1年ごとの採用でもカウントできます。

元請完成工事高については算出式がありますので、これで計算を行ないます。

経営規模の最後の項目はWその他の審査項目になります。これは社会性等18項目にわたります。全体でのウエイトは15%ですが、平成27年改正によって最高点が987点から1919点に大幅に引き上げられており、特に社会保険への加入を意図的に促進しています。

項目が多いので主な項目に絞って見ていきます。まず労働福祉の状況項目があります。雇用保険、健康保険、厚生年金が未加入ですとそれぞれに減点がなされます。

退職金制度の採用等の加点項目もありますが、今までは減点があってこの項目がマイナス点になってしまっても、下限値が0点のままという救済措置が設けられていました。しかし平成30年4月1日から下限が撤廃され、最大1919点がマイナスされるようになりました。経営事項審査を受ける以上、社会保険への加入は大前提ということです。

営業年数や地域防災への貢献、建設機械の保有による加点もあります。今回の改正では、保有台数の少ない企業の加点幅を増やしています。

一方再生法や更生法が適用されたり、営業停止等の処分がなされた場合には大きな減点が課されます。

以上、許可行政庁で経営規模等評価の審査が行われると、「総合評定値通知書」が交付されます。この通知書を入札を希望する各官公庁に提出し、それぞれで入札参加資格申請を行ないます。各官公庁ではそれぞれの基準で建設業者をランク分けし、工事の内容にあった業者を選定して入札を行っていきます。

https://www.kensetukyoka-gunma.com/category1/entry62.html

READ MORE

今日は建設業許可の許可要件について書きます。

建設業許可には営業所の場所によって県知事許可と国交大臣許可があり、また元請が下請けに発注する金額によって一般建設業許可と特定建設業許可があります。その組み合わせによって要件も変わってきますが、今回は一番申請の多い一般建設業許可の知事許可での許可要件を見てみます。

建設業許可を取得するには「人」「施設」「財力」を備えていることが条件となり、これらすべてを満たさなければなりません。

まず「人材要件」。これが一番重要ですが、

①経営業務管理責任者がいること

②専任技術者がいること

③欠格要件に該当しないこと

④誠実性があること

これらのすべてを満たす必要があります。

「施設要件」は建設業の営業を行う「営業所」を有することです。

営業所とは経営業務管理責任者や専任技術者が常勤する、請負契約を締結する事務所のことです。作業員とかが常駐する支店等であっても、契約を締結しない場所は建設業許可における営業所とはなりません。また契約を直接締結する場所でなくても、実質的にそれらを統括する場所は営業所となります。

「財産要件」は、財産的基礎や金銭的信用を有することです。具体的には、

①直前の決算において自己資本額500万円以上あること

②500万円以上の資金調達能力を有すること(直前1ヶ月以内の預金残高証明書等で証明)

③許可申請直前の過去5年間に、許可を受けて継続して営業した実績を有すること

このうちいずれかに該当することが必要となります。

ちなみに特定建設業許可の場合は特に健全な経営が要請されるため要件は非常に厳しくなっており、

①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上であること

③資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

この3つのすべてに該当する必要があります。

では人材要件について更に見てみましょう。

まず経営業務管理責任者の要件はどのようなものでしょうか。

法人の場合は常勤役員のうち少なくとも1人が、また個人事業者の場合は個人事業主本人またはその支配人のうちのひとりが、次の要件を満たした常勤の経営業務管理責任者である必要があります。

要件は資格ではなく建設業の経営経験のみを問うものであり、言い換えると経営者としての実務経験年数のみとなります。具体的には、

①許可を受けようとする建設業について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(法人の役員または個人事業主の経験)

②許可を受けようとする建設業について、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者(特別な証明資料等が必要)

③許可を受けようとする建設業について、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する者。個人事業主の場合は、事業主の配偶者や子などが補佐する立場にあった経験も含まれます

④許可を受けようとする建設業以外の建設業について、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

⑤許可を受けようとする建設業以外の建設業について、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者

これらのいずれかを満たす必要があります。許可を受けようとする建設業以外の建設業については、補佐した経験を有する者は対象となりません。

平成29年6月の建設業許可基準の改正によって上記年数基準の7年が6年に短縮され、経営業務管理責任者の申請は有利になりましたが、依然その地位を証明する特別な証明資料の提出は必要事項であるため、この部分のハードルの高さは解消されていません。

では専任技術者の要件はどのようなものでしょうか。専任技術者はすべての営業所にひとり以上常勤しなければなりません。具体的な要件は、

①取得したい許可業種の国家資格を有していること

②大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有することや、高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有することですが、この専門学校卒業の場合は専門士(文科省指定の専門学校および課程で2年を修了した者)や高度専門士(同じく4年)の資格が必要

③高等学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有することや、専門学校卒業後(専門士や高度専門士の資格をもたない物)5年以上の実務経験を有すること

④学歴の有無を問わない場合は10年以上の常勤実務経験が必要

以上のいずれかを満たすことが必要となります。国家資格を有していれば実務経験は必要ありませんが、実務経験で専任技術者となる場合は、学歴証明と実務経験の証明書類が必要となります。これらの実務経験はすべて、常勤でなければなりません。

④の場合などは2つ以上の業種で取得する場合はそれぞれに10年以上、合計で20年以上の経験が必要となるため、国家資格を有する専任技術者の採用が有利ではあります。

なお電気工事業と消防施設工事業については原則国家資格が必要となります。また一般建設業の場合は2級資格でも大丈夫ですが、特定建設業の場合は必ず1級資格が必要となります。

http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry7.html

READ MORE

大瀧詠一さんはご存知でしょうか。ええもちろんあの大瀧詠一さんです。ちょっと古い話になるので年齢が分かってしまいますが。

子供の頃三ツ矢サイダーのCMの歌が新鮮でしたが、手塚さとみさんの記憶が強かったんですね。でも調べたら大瀧さんの歌が使われていた年は、風吹ジュンさんと秋吉久美子さんのようですね。どちらもとても可愛くて記憶に残っています。

大瀧詠一さんを本格的に好きになったのはやはり1981年3月21日発売の「A LONG VACATION」からですが、今でもよく聞いています。その時々の思い出もよみがえり、今でも新鮮ですしとても甘酸っぱい(古いですが)アルバムです。

2年前に「DEBUT AGAIN」が発売されたときはアマゾンで予約して買いましたが、この中の「風立ちぬ」も想い出深く、今でもカラオケでは歌います。言うまでもなく松田聖子さんの歌ですが(一番好きな歌です)、「DEBUT AGAIN」の音源は、大瀧さんが一度だけコンサートで歌ったライブでのものですね。YouTubeでは聞いていた幻の音源ですが、1981年12月3日に渋谷公会堂で行われたあの伝説の「ヘッドフォン・コンサート」からのライブ音源です。

実はこのコンサートは見に行きましたので、今でも記憶に残っています。大学1年の暮れでしたか。全体の記憶はあいまいなんですが、この曲のファンだったこともありよく覚えています。かなり照れながらのMCでした。

席はステージをやや右手に見る2階席でした。と、このあといろいろ書こうと思って何気なしに検索したら、私の記憶より詳しく書いてあるブログがありましので、そちらを貼っておきます。

https://blogs.yahoo.co.jp/tsus_h/55958754.html?__ysp=5aSn54Cn6Kmg5LiAIOODmOODg%2BODieODleOCqeODsw%3D%3D

前振りが長くなりましたが、今日は遺言書の「後継ぎ遺贈」について書きます。

後継ぎ遺贈とは、「ある資産をAさんに遺贈するが、Aさんがもし亡くなった場合はAさんの相続人ではなく、第二次的に他のBさんに遺贈させる」というものです。

心情的にも実務的にもありがちだと思いますが、例えば、Aさんは普段からとても親しい間柄だし優秀なので資産を引き継がせたいが、もしもの場合にはその息子には引き継がせず、その資産を活かせる別のBさんに贈りたいという趣旨のものです。

この種の遺言の効力については諸説ありますが、結論からいうとその有効性をめぐって争いになる可能性が高く、できれば避けたほうが良いと思われます。理由として後継ぎ遺贈については、民法には法定相続のような規定がなく、是非の判断はその解釈に委ねられるからです。

どうしてもご自分で筋道を付けておきたい場合には、後継ぎ遺贈によって不確実なものやトラブルの種を残すより、信託等の別の方法を検討されることをアドバイスいたします。

READ MORE